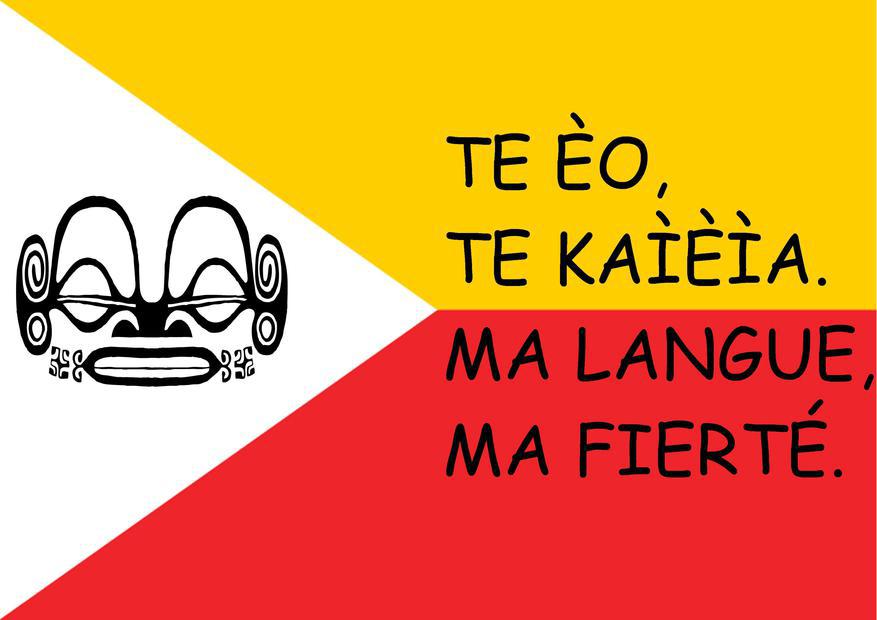

Le 15 octobre 2001, un an après sa création, l’Académie marquisienne (Te Haè tuhuka èo ènana) fait le choix d’une graphie liée, inspirée de celle utilisée par les missionnaires catholiques du XIXème siècle, et prônée par le linguiste tahitien Turo Raapoto.

LA GRAPHIE LIÉE DE L'ACADÉMIE MARQUISIENNE (Mise à jour le 01/09/2022)

Écrit par l’Académie marquisienne – Te Pū tuhuka èo ènanaInformations supplémentaires

- VideoCenter: Non