1829 - A VISIT TO THE SOUTH SEAS - Charles Samuel STEWART

Portrait du Pasteur Charles Samuel Stewart

Pour consulter la documentation concernant le Vincennes, cliquer sur ce lien.

Le Vincennes, sloop de guerre américain - Illustration de Currier

*- Les notes entre parenthèses avec * sont de Jacques Iakopo Pelleau.

*- Les notes entre parenthèses sans * sont de l’auteur.

*- Les nombres de trois chiffres entre parenthèses renvoient aux numéros de pages de l’édition de 1832.

(127) Lettre XXIV

(* Ces lettres sont adressées à un certain H_____.)

TRAVERSÉE VERS LES ÎLES WASHINGTON

U.S.S. Vincennes, en mer

Le 26 juillet 1829

Les îles Washington sont la toute première destination du Vincennes ; cet archipel se trouve à proximité des îles du Marquis de Mendoça avec lesquelles on les rassemble fréquemment sous le terme général de « Marquises ». En raison de leur situation et de leur proximité, elles forment une entité, (128) tout comme les îles de la Société (* Les Îles Sous le Vent actuelles) et les îles Georgiennes (* Les îles du Roi Georges : Tahiti et Moorea, de nos jours) ; elles se situent à un peu plus d’un degré dans l’ouest des premières.

Bien que les Marquises fussent découvertes par un voyageur espagnol dès 1595, le groupe Washington, pourtant tout proche, resta inconnu du reste du monde jusqu’en 1791. Cette année-là, elles furent aperçues pour la première fois par le capitaine Ingraham de Boston ; l’année suivante, le capitaine Roberts, qui venait aussi de Boston, leur donna le nom par lequel on les désigne habituellement de nos jours et qui, selon l’usage, leur revient de droit. (* Le Français Marchand y passa deux mois après Ingraham et les baptisa « Îles de la Révolution » ; c’est bien ce dernier, et non Roberts, qui les nomma « Îles Washington ».)

Elles sont au nombre de trois – Huahuka (* Ua Huka/Ua Huna), Nuku Hiva ou Nuuhiva et Uapou (* Nuku Hiva/Ua Pou) – et forment un triangle inclus entre les latitudes 8°38’ et 9°32’ sud, et les longitudes 139°20’ et 140°10’ ouest de Greenwich. Uahuka est la plus orientale des trois ; Nuku Hiva se trouve à environ vingt milles vers l’ouest en ligne droite ; Uapou se situe à environ trente milles au sud de la partie centrale de Nuku Hiva.

Avec sa vingtaine de milles de longueur, et à peu près la même distance en largeur, Nuku Hiva est de loin la plus vaste des trois îles, et dispose de trois ou quatre bons ports sur ses côtes ; elle est la seule à avoir été fréquentée par des navires. Vous ne manquerez pas de vous rappeler que c’est aussi l’île sur laquelle le Commodore Porter (* en 1813/1814 ; voir Bibliographie) fit escale afin de remettre son escadre en état pendant la dernière guerre entre les États-Unis et la Grande Bretagne, et qu’elle est le cadre principal du journal qu’il publia par la suite.

Les habitants n’ont pas changé ; ils sont comme ils étaient à l’époque, si ce n’est qu’ils sont un peu plus corrompus, influencés par les mœurs licencieuses et immorales de blancs venus de pays civilisés et chrétiens, qui vivent à proximité immédiate du port occasionnellement visité par des navires.

Afin de nourrir l’intérêt que représente notre croisière parmi les différentes îles que nous avons l’intention de visiter tout au long de notre voyage, il me parait judicieux de commencer par porter le regard sur (129) ceux qui, tout comme le reste de la Polynésie, sont encore dans leur état originel de paganisme. De la sorte, il nous sera plus aisé de comparer la condition humaine et les perspectives offertes à des êtres immortels toujours plongés dans l’obscurantisme du paganisme avec d’autres (que l’on peut qualifier avec emphase de « chair de leur chair »), sur la condition et le caractère desquels se sont déjà exercées les influences édifiantes et régénératrices du Christianisme.

Les habitants des Marquises ne forment qu’un seul et même peuple dont les caractéristiques physiques et morales sont absolument identiques. Comme le capitaine Finch (* du Vincennes) n’a pas l’intention de jeter l’ancre dans ces îles (* du sud-est), le récit et les observations que je vais faire ne concernent que les Nukuhiviens.

Nous sommes désormais à seize jours de mer depuis notre départ de Callao et aucun incident digne de ce nom n’est à relever.

( . . . / ˙˙˙)

(132) LETTRE XXV

ARRIVÉE À NUKU HIVA

U.S.S. Vincennes, Baie de Taiohae

Le 27 juillet 1829

Nous voici de nouveau à l’ancre. Hier à douze heures, juste après la célébration du culte, nous aperçûmes Uahuka, la plus orientale des îles Washington, à une trentaine de milles de distance sur notre bâbord (* 48km). Nous prîmes la direction de sa pointe sud-ouest et longeâmes sa côte méridionale, à une distance de quinze milles (*24km). Cette partie paraît élevée, abrupte et désolée ; un peu trop, nous sembla-t-il, pour être habitée. Nous estimâmes son altitude la plus élevée entre quinze cent et deux milles pieds (* 450/600m).

Tout comme la majeure partie des autres îles tropicales hautes que j’ai déjà visitées, elle est profondément sillonnée de vallons étroits, séparés les uns des autres par des éperons rocheux abrupts qui descendent vers la mer depuis les hautes terres. On aperçoit, de ci de là, de petites plaines ou plateaux et, occasionnellement, des plages de sable peu étendues, sans apport d’alluvions ; la côte est généralement escarpée, et les brisants viennent s’écraser contre ses falaises lugubres. Nous ne vîmes point de forêts sauf sur les monts les plus élevés de l’intérieur ; mais les crêtes et les vallées et l’île toute entière verdoient sous une couverture d’herbe épaisse.

En faisant voile vers l’ouest, le paysage se fit de plus en plus sauvage, et nous mîmes le cap vers le sud-ouest. Nous rencontrâmes alors deux îlots qui avaient été, à l’évidence, autrefois rattachés à la grande terre ; en les contournant de près, la partie occidentale de l’île nous apparut soudain, présentant à notre regard deux petites baies enchâssées par des collines recouvertes de bosquets et de buissons.

À ce moment-là, nous n’avions encore vu aucun signe de présence humaine ; sur la grève, tout paraissait aussi immobile que dans le désert. Nous étions fort déçus de cette situation et, à l’approche de la nuit, nous nous apprêtions à faire voile en direction de Nuku Hiva dont la silhouette se dessinait au couchant quand soudain, le promontoire rocheux qui nous faisait directement face se trouva couronné d’une foule d’insulaires à la peau claire dont on distinguait parfaitement les silhouettes nues agitant des lances dont les extrémités étaient ornées de bandes d’étoffe blanche, et faisant voler leurs vêtements au-dessus de leur tête. Notre voilure ayant été apprêtée pour continuer notre route, nous fîmes un passage rapide devant eux tandis qu’ils cabriolaient les longs des crêtes, gesticulant de tous leurs membres et agitant des tapa (* étoffe végétale).

Nous réduisîmes la voilure aussi vite que possible et, dès que nous fûmes sous le vent de l’île, notre vitesse se réduisit à une progression presque imperceptible ; nous nous attendions alors à revoir notre joyeuse bande quand d’autres silhouettes apparurent sur les crêtes, dévalant les pentes d’un promontoire rocheux qui nous faisait face, tout en criant, sifflant et agitant des bandes d’étoffe.

Les collines en amont de cet escarpement s’élèvent de manière abrupte et sont recouvertes de magnifiques forêts. En nous rapprochant, nous découvrîmes qu’il abritait, derrière une avancée rocheuse, une petite plage de galets s’ouvrant sur un vallon étroit couvert de bosquets jusqu’à la grève. L’entrée du vallon ne fait que quelques toises de largeur, et il est tellement boisé (134) que c’est un véritable écrin de verdure. Nous n’aperçûmes aucune habitation digne de ce nom ; il est probable que l’abri des bosquets et les recoins de rochers constituent le seul logis de ces quarante ou cinquante Naturels aperçus dans les collines ou se pressant sur la plage en une frénésie effrontée.

On ne peut imaginer la sauvagerie d’un tel spectacle, et rares sont ceux qui ont pu en être témoins. La beauté pittoresque des collines boisées et le vallon illuminé des rayons du soleil couchant, la nudité des insulaires, la grossièreté de leurs gesticulations, l’extravagance de leurs vociférations illustrant l’homme dans l’état le plus simple de sa nature déchue, hôte dénudé de la forêt et des grottes, ne pouvaient que forcer le saisissement de quelqu’un qui n’a jamais été le témoin d’un tel tableau. Et je suis certain de ce qu’aucun d’entre nous ne fut déçu de la profondeur des impressions ou du degré d’exaltation occasionnés par ce premier spectacle offert par les Mers du Sud.

Pour ce qui me concerne, bien que singulièrement sauvage et saisissante, comme vous le savez bien, mon cher H_____, ce genre de spectacle n’avait rien d’une première. L’état d’exaltation que je partageais avec mes compagnons n’était qu’un plaisir mitigé car, dans mon esprit, il ne manquait pas de se trouver étroitement associé à l’ignorance, la perversion et les milliers de maux que mes observations personnelles m’ont conduit à croire inséparables d’une telle condition humaine.

Au cœur de ce brouhaha, alors qu’il nous apparaissait inapproprié d’accoster, le Capitaine Finch demanda à notre fanfare de jouer un morceau de musique sur le pont. Dès que la mélodie fut assez puissante pour atteindre la grève, l’effet fut immédiat : ils s’accroupirent comme par magie. Comme la nuit tombait rapidement, nous n’avions plus le temps d’envoyer un canot à terre et, tandis que la fanfare continuait à jouer quelques airs (135), nous prîmes la direction de Nuku Hiva, toutes voiles dehors. Bientôt, l’écho de leurs voix ne fut plus qu’un souvenir mais nous pouvions les apercevoir, assis sur les rochers et sous les sombres frondaisons, encore sous l’emprise silencieuse du ravissement et de l’admiration, tandis qu’allongeait ses ombres, le soir les enveloppait peu à peu.

Cet épisode bref et intense déclencha chez moi une remontée de souvenirs et de pensées qui me rendirent mélancolique : la réminiscence du chemin de vie que j’avais imaginé et espéré suivre en vivant parmi une race aussi inculte que celle-ci ; les sentiments de satisfaction, de bonheur et de succès que j’avais éprouvés lors d’activités missionnaires qui peuvent procurer de telles émotions ; l’interruption de tous mes projets ; mon actuelle fonction et son objectif de visiter cet archipel sans essayer de dissiper les ténèbres qui obscurcissent l’esprit de ses habitants mais seulement de les observer une journée et ne plus jamais les revoir, les abandonnant à leur ignorance et à leurs péchés tels des victimes privées de salut face aux vices des individus qui font halte chez eux de temps en temps ; tout cela m’emplissait de tristesse.

Il est probable qu’aucun navire ne se soit jamais autant approché de cette petite baie et, avec son équipage au grand complet en uniforme blanc des dimanches, avec nos pavillons flottant au vent et notre fanfare bien accordée, notre magnifique vaisseau a dû donner à ces frustres habitants une vision fugace d’un monde meilleur. Ô ! Que vienne promptement sur ces rivages un esquif plus fortuné qui ne soit pas vecteur de rêve ou de « fable habilement tournée », mais un messager de la sagesse divine et de la puissance de Dieu, chemin du salut.

La distance entre Ua Huna et Nuku Hiva ne dépassant pas les trente milles (* 48km), nous naviguâmes toutes voiles dehors une partie de la nuit, puis laissâmes filer. À six heures ce matin, cette dernière île se trouvait encore à une dizaine de milles de notre proue, nous donnant à découvrir la totalité de sa côte orientale. Ua Pou, la troisième île du groupe, était aussi en vue (136), à vingt-six milles au sud (* 41km) ; Ua Huna était encore visible à l’est, à une distance à peu près identique. Nous déterminâmes que les pics de Nuku Hiva culminaient entre deux mille et trois mille pieds d’altitude au-dessus du niveau de la mer (* 600/900m). La paroi orientale de cette dernière, formée d’une succession de précipices abrupts, est complètement inabordable. Portés par une douce brise, nous approchâmes le seul élément qui attirât notre attention : le promontoire formant l’extrémité sud-est de l’île. C’est une falaise escarpée et massive surmontée d’un rocher gigantesque qui la fait étrangement ressembler à la tour de garde en ruine d’un château-fort effondré, épaulée de solides bastions se terminant par une formation rocheuse que l’imagination a peu de peine à transformer en remparts et en créneaux. Je garde en lieu sûr un dessin précis que j’en ai réalisé ; et, suivant l’exemple du Capitaine Jones de l’USS Peacock, nous nommâmes ce cap « La Tour du Roc ».

En passant au large, s’ouvrit sur notre droite la profonde baie de la vallée de Oomi (* Hooumi) où demeurent les Taipi (* La Baie du Contrôleur), cette tribu guerrière avec laquelle le Commodore Porter eut maille à partir alors qu’il réparait ses navires dans le port où nous sommes à l’ancre aujourd’hui. La végétation occupe toute la vallée que des bosquets de cocotiers et d’arbres à pain recouvrent jusqu’aux crêtes des montagnes. Un promontoire de verdure tapissé d’herbe, et une langue de mer s’enfonçant profondément dans les terres de trois ou quatre milles séparent cette vallée et sa baie de celles des Hapas (* Hapaa), la seule tribu qui s’interpose entre les Taipi et les Teii, tribu occupant Taiohae, la vallée qui encercle notre mouillage.

Mis à part un rocher affleurant (* Teohotekea) à moins d’un mille au sud de « La Tour du Roc », en face de la vallée des Taipi, rien ne faisait plus obstacle à notre progression ; nous nous rapprochâmes de la côte en direction d’une flottille de pirogues de pêche. Elles étaient bondées d’hommes de la tribu Hapaa qui, en apercevant le navire, commencèrent à remonter leurs lignes et leur matériel, se préparant à nous aborder. (137) La perspective d’examiner de près ces créatures mit nos ponts et entreponts en ébullition. Dès que le navire s’avança parmi eux, et que montèrent vers nous les éclats de voix et les rires joyeux saluant notre arrivée, exprimant leur surprise de nous trouver là, chacun de nous s’empressa de jeter une corde à l’intention de ceux qui sautaient dans la mer, leur fournissant un moyen de s’accrocher au navire à son passage et d’escalader ses flancs. Bénéficiant ainsi de cette aide, cinq ou six hommes arrivèrent à leurs fins alors que nous naviguions toutes voiles dehors. Certains d’entre eux étaient entièrement nus ce qui les rendait encore plus sauvages que la plupart des habitants des îles Sandwich (* Hawaii) que j’ai rencontré ; mais ils se montrèrent d’une nature joviale et enjouée.

Ils nous firent bientôt comprendre que leur tribu et celle des Taipi étaient en guerre, comme de coutume, et que, deux jours seulement auparavant, s’était déroulée, entre eux, une bataille navale non loin de l’endroit où nous nous trouvions. Leurs grimaces de rancœur et de haine mortelle vis-à-vis de leurs ennemis dont ils pointaient du doigt la vallée, leur pantomime grotesque de la bataille, les décharges de mousqueterie et la mimique des coups reçus nous amusaient fort. Ils s’employaient aussi avec éloquence et gesticulations à nous amener à épouser leur cause, et à porter le fer chez ces pauvres Taipi dont le simple nom les faisait trembler de terreur. Dans cette perspective, ils nous invitèrent à nous ancrer près de leur vallée, juste en face de nous. Comprenant que nous étions décidés à continuer notre route vers le prochain mouillage, ils restèrent à bord car les Teii étaient désormais leurs amis et alliés.

Certains membres de l’équipage se trouvèrent si rapidement gênés par leur nudité qu’après quelques minutes à peine passées en notre compagnie, ces hommes se trouvèrent métamorphosés de sauvages dévêtus en loups-de-mer portant tunique, pantalon et ciré, tirant sur les cordages et montant dans les haubans pour aider à la manœuvre du navire avec autant d’expertise (138) que s’ils avaient été marins toute leur vie.

Entre la « Tour du Roc » et l’entrée de Taiohae, ou La Baie de Massachusetts, comme la nomma Porter, la distance est de huit milles (* 15km) environ ; une fois dépassée la vallée des Hapaa, la côte est périlleuse ; elle tombe en à-pic et ne présente aucune ouverture, aucune plaine côtière. Outre l’éloignement de la « Tour du Roc », l’approche de Taiohae est annoncée par deux points de repère remarquables ; le premier est un rocher rougeâtre, le second est une trainée blanche descendant une falaise sombre qui, de loin, a l’aspect d’une cascade servant probablement de canal de ruissellement aux fortes pluies.

L’entrée elle-même est signalée par la présence de deux îlots, ou gros rochers, de chaque côté du chenal, appelées « Sentinelles » de l’est ou de l’ouest selon leur position. Nous contournâmes celle de l’est de si près que nous aurions pu y lancer des biscuits et, d’un coup, la totalité de la baie et de la vallée s’offrit à notre vue.

Imaginez un bassin au pourtour qui ondule sur huit ou neuf milles de circonférence, s’étire sur presque trois milles jusque dans les terres depuis l’étroit passage formé par les Sentinelles, et se termine par une plage de sable circulaire qui, de loin, parait mesurer trois-quarts de mille de longueur. Cette plage forme le bord d’une vallée de largeur identique qui s’élève graduellement sur presque deux milles, et se sépare ensuite en trois ou quatre autres branches plus étroites et plus pentues pour se terminer soudain, de chaque côté, aux pieds abrupts et escarpés d’une chaine de montagnes élevées qui encerclent l’ensemble et redescendent de chaque côté jusqu’aux Sentinelles de l’entrée, formant des promontoires rocheux élancés joliment recouverts d’une végétation verdoyante.

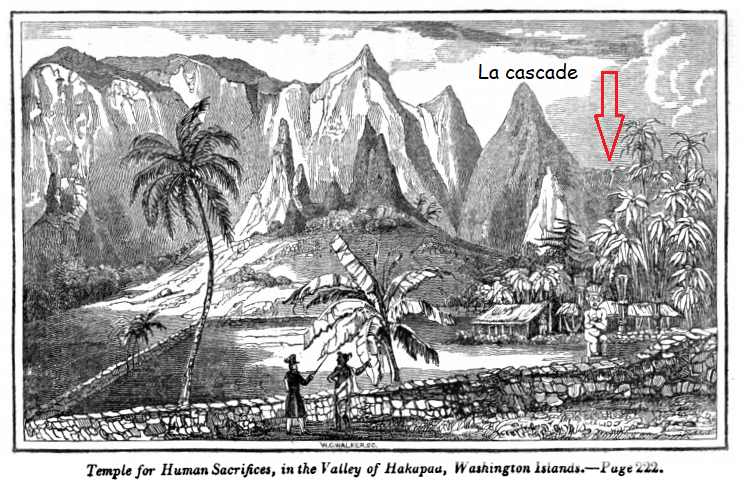

Depuis la plage centrale, des bosquets luxuriants s’étendent entre des collines chatoyantes dépourvues d’arbres mais tapissées de prairies herbeuses aux couleurs de bruyère, et remontent en direction des vallées supérieures jusqu’aux collines les moins élevées qui les encerclent et bordent les montagnes les plus hautes. En haut de la vallée principale, une gigantesque pyramide (139) de roche (* Tetumu) se dresse formant une composition étonnante et remarquable ; à droite, en arrière, une muraille basaltique verticale de plusieurs centaines de pieds couronne les cimes montagneuses et, lui faisant face, sur la gauche, une immense falaise de roche grise en surplomb, recouverte d’arbres et richement ornées de plantes épiphytes, se dresse comme prête à fondre sur la vallée en-dessous depuis la paroi en saillie sur laquelle elle repose. L’ensemble est entrecoupé d’innombrables crêtes et vallons le long desquels des cours d’eau, formant rapides et cascades, descendent en écumant.

La couverture végétale est si épaisse que peu d’habitations indigènes se laissent apercevoir. Deux ou trois occupent la crête dénudée des collines les plus proches ; on entrevoit, çà et là, à travers l’épais feuillage qui les enveloppe, les toits de chaume blanchis de quelques autres, et l’on peut en discerner une ou deux, solitaires, dans la montagne.

Telles sont, mon cher H_____, quelques-unes des toutes premières et puissantes images de la baie et de la vallée de Taiohae.

Au passage des Sentinelles, le vent qui nous avait portés faiblit soudain et cessa d’un coup ; de telle sorte que nous fûmes contraints de jeter l’ancre à plus d’un mille de la plage. Néanmoins, se leva alors une légère brise qui nous poussa un demi-mille plus avant où nous trouvâmes l’endroit souhaité pour mouiller du côté est, en face du lieu de l’ancien camp du Commodore Porter (* Hakapehi).

Alors que nous nous nous portions vers cet endroit-là, nous aperçûmes deux ou trois pirogues se rapprochant de nous depuis les pêcheries du bord de mer, et deux autres en provenance du centre de la baie ; à peine avions nous lâché l’ancre que des dizaines de naturels des deux sexes quittèrent la grève pour se diriger vers nous à la nage ; entourant bientôt le navire, ils s’ébaudissaient et soufflaient comme une bande de dauphins. Nous les laissâmes monter à bord où une énorme (140) confusion régna bientôt. J’évaluerais à cent cinquante ou deux cents au moins la quantité des présents.

Il nous fallut attendre au moins deux ou trois heures pour voir une pirogue officielle se ranger à nos côtés. Le groupe était composé de Moana, le prince, ou roi de la tribu, un garçonnet âgé d’environ huit ans ; de Haape, tuteur du prince et régent durant sa minorité, accompagné de son fils Tenae (Tainai ?), du même âge que Moana ; et de Piaroro, ou Piaoo, un chef de haut rang de la tribu voisine des Hapaa. Aucun d’entre eux ne portait d’autre vêtement que le simple pagne « maro » composé d’un tapa ordinaire, l’étoffe indigène. Je n’ai jamais vu de gamins aussi vifs que le prince et son camarade et, sans consultation préalable, ils devinrent sur le champ les chouchous des officiers.

Haape est un homme d’âge mûr, au visage doux et, apparemment d’un comportement tout aussi aimable. Il nous accueillit avec grande cordialité, certain qu’avec l’arrivée d’un des « navires de Porter », comme ils nomment tous les bateaux américains, il allait s’attacher l’allié dont il avait besoin contre les Taipi. Il est d’une taille à peine supérieure à la moyenne, pas très corpulent, ressemblant tout à fait à un chef de troisième catégorie des îles Sandwich. La plus grande partie de ses cheveux grisonnants était rasée à l’exception d’une touffe élégamment étirée et nouée par un bandeau de tapa blanc. Pour tout bijou, il n’arborait qu’une paire de pendants d’oreille finement ciselés dans une dent de cachalot.

Dès que l’on pose les yeux sur Piaroro, on devine le prince de haut rang, de par nature et de par le sang, l’un des hommes les plus magnifiques que j’aie jamais vu. Il est grand et bien taillé, pas très musclé mais admirablement proportionné, d’une allure générale, d’un grain et d’un galbe de membres qui feraient honneur à Apollon. Sa peau est si parfaitement recouverte de tatouages (* tatau, dans le texte) prenant la forme d’élégantes figures symétriques (141) qu’il donne l’impression d’être habillé. Bien qu’à l’évidence, il ait le teint aussi clair que ses compagnons, la totalité de son visage et de sa tête, de son torse et de ses épaules sont, de la sorte, aussi noirs qu’on peut s’imaginer un Othello.

De même, ses traits sont de grande noblesse. Ses dents sont d’une régularité et d’une blancheur rares ; l’expression de son visage est aristocratique tout en restant affable, et ses manières sont dignes et réservées. Il semble que la coiffure soit une des préoccupations majeures des deux sexes ; la chevelure de Piaroro était arrangée avec le plus grand soin et se caractérisait par deux chignons élégamment maintenus par du tapa blanc.

Comme la langue hawaiienne ne diffère radicalement pas de celle parlée dans cet archipel, les quelques bribes que j’en possédais me permirent, jusqu’à un certain point, d’échanger quelques idées avec eux. De même, grâce aux cinq ou six membres d’équipage originaires des îles de la Société et de Hawaii, le Capitaine Finch fut en mesure d’expliquer les raisons de sa visite afin de leur faire comprendre que nous ne venions ni pour faire la guerre ni pour commercer, mais dans le but de leur manifester notre bonne volonté, acquérir le ravitaillement nécessaire et faire de notre mieux pour leur être serviables.

Après ces informations de notre part et quelques autres qu’ils nous donnèrent sur la situation actuelle de l’île et de leurs tribus, on leur servit des rafraîchissements sous la forme de pain, raisins secs, pommes, etc. Lorsque la fanfare entama ses premières mesures sur le pont, ils quittèrent tous la cabine et la rejoignirent sur la dunette où, jusqu’au coucher du soleil, ils laissèrent libre cours à leur surprise et aux manifestations de leur joie enfantine.

À notre arrivée au mouillage, nous avions hissé un drapeau blanc en haut du mât de misaine signifiant la liberté d’accès au navire pour ceux qui désireraient monter à bord. Le capitaine expliqua la présence du drapeau en haut du mât, et informa les chefs (142) que tous ceux qui en avaient envie pouvaient monter à bord lorsqu’il flottait, mais qu’en l’absence de ce pavillon, il fallait considérer le navire comme tapu (* tabu, dans le texte) jusqu’à ce qu’on le voie flotter à nouveau. Il termina en disant qu’on allait descendre le drapeau pour la nuit, et que tous les gens présents à bord, hommes et femmes, devaient commencer à quitter le navire.

Haape et Piaroro annoncèrent notre requête aux foules agglutinées sur les ponts et dans les gréments, se lançant alors dans l’exercice périlleux de l’autorité en des circonstances pas plus réjouissantes pour eux que pour leur population, mais ils adoptèrent la manière douce et tranquille, celle qui, je crois, se voit agréée généralement par les Polynésiens en toutes circonstances.

Tout d’abord, on ne prêta que peu d’attention aux ordres, mais lorsque le Capitaine Finch réitéra son injonction auprès des chefs, insistant qu’il fallait quitter le navire, ils prirent un ton plus ferme et plus autoritaire qui fit plonger les hommes par-dessus bord dans une confusion générale ponctuée de babillage et d’exclamations.

Quant aux dames, elles ne se sentaient manifestement pas concernées par les ordres, et s’étaient regroupées calmement, tenant pour sûr que, comme pour tous les autres navires qui avaient fait escale auparavant, elles allaient pouvoir s’installer sur le Vincennes jusqu’à ce que l’ancre soit levée. Et ce n’est que lorsqu’on leur eût répété à plusieurs reprises les ordres de quitter le navire qu’elles commencèrent à comprendre la réalité de la situation ; rien ne put égaler alors l’expression de surprise sur leur visage. De par leurs atermoiements et leurs mouvements dilatoires, elles paraissaient déterminées à éprouver la réalité d’une mesure jusqu’alors inconnue.

Il leur fallut prendre acte de notre départ dans nos cabines et des gestes polis des officiers leur indiquant les marches de la passerelle pour qu’elles commencent à sauter dans l’eau l’une après l’autres aux cris de « Taha ! taha ! » (Allez ! allez !) et de « Pull away ! » (Éloignez-vous !), comme elles ont appris à le dire. Le sourire au coin des lèvres, les chefs prirent congé et montèrent dans leur pirogue en disant : (143) « Quel navire étrange, non ? ». Je ne doute pas que c’était la première fois qu’ils voyaient une telle restriction imposée à l’encontre de la plus grossière des débauches.

Une fois le navire débarrassé du bruit, de la nudité, des relents d‘huile de coco et autres odeurs qui nous avaient fort incommodés, le Capitaine Finch me convia dans sa yole à faire un tour du port, ou plutôt de cette partie de la baie où nous étions mouillés. L’excursion fut charmante, et le paysage, baigné de la douceur du coucher de soleil, n’avait rien à envier en sauvagerie ou en beauté à ceux qu’il m’avait déjà été donné de contempler.

LETTRE XXVI

VALLÉE DE TAIOHAE

À bord du Vincennes, vaisseau de la Marine des États-Unis, Nuku Hiva

Le 28 juillet 1829

À peine le tambour eut-il battu le branle-bas du matin que le Vincennes se trouva entouré de bruits, de vociférations, d’invectives et autres formes grossières de réjouissances locales. Le navire étant encore tapu, l’officier de quart les autorisa à grimper dans la chaloupe qui avait été descendue et amarrée à quelque distance ; ils y montèrent si nombreux que, malgré sa belle taille, l’eau arriva bientôt au niveau de ses bords. Le drapeau blanc n’ayant pas été hissé ce jour-là, ils furent contraints de se satisfaire de cette situation.

Avant le petit-déjeuner, alors que le Capitaine Finch et moi prenions un bain de mer dans une partie isolée de l’est de la baie, les chefs rencontrés la veille nous rejoignirent en compagnie d’un anglais nommé Morrison. Il résidait sur place depuis quelques années en qualité de santalier. Le capitaine s’empressa d’accepter son offre de nous servir d’interprète, fonction qu’il était mieux à même de remplir que nos Naturels des îles de la Société et de Hawaii que la connaissance imparfaite de l’anglais (144) et les variantes lexicales, entre les différentes langues polynésiennes et la leur, mettaient souvent dans l’embarras. Du côté des chefs, la cause première de leur visite était de savoir quand ils pourraient recevoir le Capitaine Finch et ses officiers à terre ; le rendez-vous fut fixé à 11 heures et nous les quittâmes pour aller prendre notre petit-déjeuner.

Un peu plus tard, de fortes averses de pluie s’abattirent sur la baie, descendant des montagnes de l’intérieur ; mais, un peu avant midi, le ciel s’éclaircit, et nous nous préparâmes à rendre la visite promise. Outre le capitaine, notre troupe était composée des lieutenants Dornin et Magruder, des aspirants Irving, Taylor, Bissel et Smith, d’un sergent et d’un garde des troupes de marines, et de moi-même. La procession des embarcations, l’étalage des armes et des uniformes, notre procédure d’accostage, tout cela ne pouvait que déconcerter ou intimider ceux que nous nous apprêtions à honorer de notre présence. Sur la plage, les chefs qui attendaient de nous accueillir avaient l’air bien embarrassé. Cette situation provenait probablement d’un sentiment d’infériorité car, tandis que Haape nous conduisait chez lui, ses tout premiers mots furent de s’excuser de ne pas être en mesure de nous offrir des distractions en retour de notre amabilité à son égard et envers ses amis lors de leur montée à bord la veille.

Le festin est chez eux la toute première manifestation d’hospitalité, et il craignait sans doute que nous nous attendions à être ses convives en cette occasion. Voyant que nous comprenions la situation et que nous n’étions pas contrariés, ils se détendirent et retrouvèrent bientôt leur liberté de ton. Tout comme la veille, ils n’étaient vêtus que d’un simple maro ou pagne. Une ou deux douzaines d’hommes, de femmes et d’enfants descendirent en groupe assister à notre débarquement, mais la grande partie des habitants se trouvait au navire ou occupés en d’autres lieux.

La maison de Haape, chez lequel réside le jeune roi Moana, est située sur le promontoire rocheux d’une petite colline près de la plage, et domine la baie. (145) (* C’est le paepae Haèèi, demeure du maître-sculpteur Edgar Tamarii, au-dessus de la boulangerie Joseph).

Elle est de petite taille mais elle est bien visible depuis le mouillage et elle ressemble à un joli cottage. Les maisons sont de taille variable, de vingt à cent pieds de long (de 6m à 30m), de huit à seize pieds de haut (de 2.4m à 4.80m) et de dix à quatorze ou seize pieds de large (de 3m à 4.20 ou 4.80m) ; elles ont toutes la même forme et le même style, mais diffèrent en tous points de celles des îles Sandwich.

Ici, au lieu de descendre des deux côtés du faitage jusqu’aux débords, les toits ne portent de chevrons que sur leur partie avant, tandis que la partie postérieure descend perpendiculairement ou selon une forte déclivité depuis le faîte jusqu’au sol donnant, vu de l’extérieur, l’impression d’une case coupée en deux dans le sens de la longueur. Pour ce que j’ai pu en juger, elles sont toutes sans exception érigées sur des plateformes de pierre brute, parfois des assemblages de rochers massifs, qui font d’un à quatre pieds de hauteur (de 0.30m à 1.20m) et qui s’étendent à une distance de trois ou quatre pieds (de 0.90 à 1.20m) tout le tour de la maison. Les chevrons descendent jusqu’à une poutrelle de bois qui court tout le long de la toiture et qui est supportée par une rangée de gros poteaux circulaires de trois à cinq pieds de haut (de 0.90m à 1.50m) au-dessus desquels les avant-toits se prolongent assez loin pour protéger efficacement l’entrée des intempéries.

Tout à fait au sommet, les chevrons reposent sur une poutre similaire à la précédente qui est supportée par deux ou plusieurs poteaux de huit à quatorze pieds de haut (de 2.40m à 4.20m). Entre ces chevrons, l’espace est comblé par des tiges de bambou ou du bois léger de l’hibiscus (* Il s’agit ici de l’hibiscus tiliaceus, le hau/fau marquisien, purau, en tahitien ; burao, en français) qui sont placées parallèlement à une distance de deux ou trois pouces les unes des autres (de 5cm à 9cm) ; ces tiges sont elles-mêmes recouvertes de tiges plus légères placées horizontalement à intervalles réguliers. L’ensemble est ligaturé avec soin aux intersections. La partie arrière du toit et les deux extrémités de chaque côté sont aménagées de la même manière, ainsi prêts à être recouverts de chaume. En fait de chaume, il s’agit soit de feuilles d’arbre à pain, soit des branches de cocotier, soit des palmes du chamoerops humilis (* Le latanier pritchardia pacifica ou « vahakekuà ») ; en fonction de leur nature, ces éléments sont préparés selon différentes méthodes. La branche de cocotier mesure de douze à seize pieds de long (de 3.60m à 4.80m) et possède de longues folioles s’étirant comme des plumes de chaque côté de la nervure principale. (146) On fend cette nervure ou tige par le milieu, et les deux parties sont tressées l’une avec l’autre formant un ensemble de la même longueur et mesurant d’un pied et demi à deux pieds de large. Une fois prêtes, ces palmes sont placées en double épaisseur sur les chevrons en commençant par le bas, celles du haut chevauchant celles du bas, tout comme on le fait pour les ardoises ou les bardeaux.

La feuille de l’arbre à pain mesure deux pieds de long (0.60m), un et demi ou plus de large, et est marquée de profondes découpes. Pour s’en servir de toiture, on les enfile le plus serré possible sur une tige de bois léger mesurant de dix à douze pieds de long (de 3m à 3.6m) d’un demi-pouce de diamètre (1.5cm). Le tout est ensuite fixé au toit et sur les côtés, de la même manière que les palmes de cocotier, ce qui donne une couverture plus durable et de meilleure qualité.

Mais c’est le latanier qui fournit la couverture la plus prisée et aussi la plus utilisée là où l’arbre pousse en abondance. Ces palmes en forme d’éventail sont fixées une à une à une tige fendue d’hibiscus (* purao/purau), leur partie centrale distante d’environ un pied (0.30m) l’une de l’autre ; les tiges sont ensuite installées sur le toit à une distance équivalente, se chevauchant ainsi de tous les côtés. Bien loin de prendre un aspect brûlé sous le soleil comme les huttes de paille des îles Sandwich, toutes ces variétés de couverture blanchissent remarquablement. Si bien que de loin, elles chatoient sous le soleil parmi la végétation comme autant de petits cottages platinés bien de chez nous.

Les façades des habitations sont rarement fermées. Parfois elles sont entièrement ouvertes, auquel cas, les poutres et les poteaux sont généralement finement sculptés et ornés de tresses de fibres végétales de différentes couleurs, blanches, noires, jaunes, &c. fixées horizontalement ou formant des losanges pleins de fantaisie.

Dans la plupart des maisons, néanmoins, la façade est recouverte de bambous fixés horizontalement aux poteaux à des intervalles d’un ou deux pouces (de 1.5cm à 3cm) ou en treillis afin de laisser passer la lumière, auquel cas, (147) on trouve une petite porte au milieu, sous forme de panneau coulissant que l’on peut ouvrir ou fermer à loisir. C’est par une façade et une porte du même genre que nous entrâmes dans la demeure de Haape.

Outre son épouse, d’autres femmes de la famille, des enfants et des serviteurs, quelques personnes se trouvaient aussi dans la maison, certaines debout, d’autres allongées de-ci de-là. Les femmes étaient drapées de grandes capes de tapa blanc. La plupart d’entre elles portait un joli turban de la même étoffe, d’autres, un bandeau seulement dont l’extrémité était élégamment fixée d’un côté de la tête ; d’autres encore portaient les cheveux détachés dont les boucles tombaient sur les épaules. L’épouse de Haape, une jeune femme élégante et gracieuse, donnait le sein à un nourrisson de quelques mois qu’elle considérait avec amour.

L’arrangement intérieur de chaque habitation est identique. Un tronc poli de cocotier s’allonge de toute la longueur de la maison à une distance d’un ou deux pieds (de 0.30m à 0.60m) du pan arrière du toit. À quatre pieds en avant environ (1.6m), un autre tronc lui est parallèle ; l’espace entre les deux est recouvert d’herbes et de nattes qui constituent le lit de toute la famille et de la maisonnée. Le tronc le plus central sert d’oreiller commun tandis que l’autre, de support pour les jambes qui reposent dessus (* D’autres descriptions disent le contraire). Le sol du reste de la maison est un pavé sur lequel ils prennent leurs repas et s’adonnent à leurs activités domestiques.

Des calebasses de nourriture et d’eau, des jattes et des plateaux de bois, des herminettes de pierre, de nombreuses lances et casse-têtes, d’autres objets grossiers et quelques mousquets remontés dans le faîtage, c’était là tout le mobilier de l’habitation.

La foule qui s’était jointe à nous à l’intérieur, la chaleur et l’étroitesse des lieux, les nuages de mouches et la forte odeur d’huile de coco eurent tôt fait de nous mettre mal à l’aise. Alors, après avoir échangé quelques civilités et donné l’assurance de nos bonnes intentions, le Capitaine Finch distribua aux chefs des deux sexes de petits cadeaux qui étaient pour eux des trésors tels que des haches, (148) des couteaux et des pièces de calicot, acceptés avec autant d’enthousiasme que de jalousie, les récipiendaires s’empressant de mettre en sureté ce qui leur revenait.

Après cet épisode et l’examen attentif de quelques lances, calebasses, plats en bois et autres articles du cru, nous suggérâmes de faire une promenade parmi les plantations et les bosquets de l’intérieur. Au moment où nous quittions la maison, on nous désigna un homme dans la foule ; c’était un chef de guerre, de petite taille mais d’une musculature imposante et très athlétique, dont les traits anguleux et l’expression de sauvagerie étaient rehaussés par une tête hérissée d’une abondante chevelure frisée entretenue, probablement, dans l’intention de terroriser les ennemis au combat. Il portait une lance à la main et, à notre requête, entreprit une démonstration de mouvements et de gesticulations rapides doublés de grimaces et de cris sauvages tels qu’on les pousse lors d’une attaque. L’exubérance du spectacle était si réaliste qu’on s’attendait presque à être transpercé de sa lance sans avoir eu le temps de réagir.

Le sol de la vallée est accidenté et entièrement couvert de bosquets d’arbres à pain, de cocotiers et de nombreux autres arbres, sans presque la moindre trace d’agriculture. Nous parcourûmes un peu plus d’un mille, et nous n’aperçûmes qu’un ou deux petits enclos contenant des taillis de mûrier à papier, de la canne à sucre, de dracæna terminalis (ou cordyline fructifosa) et quelques plants de tabac. Ces enclos étaient bien entretenus, et les clôtures de bambou les entourant présentaient une belle facture ; ils étaient fixés dans le sens de la longueur à des poteux plantés dans le sol et ligaturés avec des cordages de bourre de noix de coco tressée. Parmi la végétation naturelle, je reconnaissais maints vieux amis des îles Sandwich tels que le pandanus odorotissimus, l’aleurites triloba (* Le bancoulier), l’arum costatum (* Le taro), l’eugenia malaccensis (* Le jambosier rouge ou pommier rose/tumu kehika), l’acacia, le gardenia, le palma christi (* Le ricin commun), &c.

Un ruisseau bondissant descend d’un vallon supérieur en direction de la mer ; (149) ses vifs méandres, au travers de bosquets épais, rehaussent le pittoresque des humbles bâtisses des habitants éparpillées à l’ombre des grands arbres surplombant ses rives. Nous le longeâmes sur environ un mille sans rien trouver quoi que ce fût qui nous intriguât mais, après une traversée de vingt-deux jours depuis les côtes arides et désolées du Pérou, nous appréciâmes la fraicheur et la luxuriance de de la végétation qui nous entourait.

Notre promenade se termina en un lieu qui pourrait prendre le nom de Théâtre ou Opéra de la vallée, à savoir une vaste plateforme rectangulaire empierrée entourée de terrasses inférieures, elles aussi pavées ; la première est destinée aux spectacles publics de chants et de danse, et les dernières sont mises à disposition des spectateurs assemblés autour de la scène. Ces divertissements sont les plus en vogue et plus prisés des habitants des îles Washington et de l’archipel des Marquises. Chaque vallée habitée dispose d’un Tahua (* Tohua), ou place publique du même acabit ; certaines sont si vastes, nous a-t-on dit, que dix mille personnes pouvaient y prendre place.

Impatient de visiter un de leurs temples, je demandai à notre interprète où l’on pouvait en trouver. Il me répondit en pointant du doigt un bâtiment tout proche qui paraissait en ruines et dont l’aspect ne différait aucunement de celui des habitations ordinaires qui nous entouraient. « C’est un Meae. » (* Meàe), ajouta-t-il. Il expliqua que l’état dans lequel il se trouvait résultait d’une guerre qui s’était déroulée au cours de l’année passée entre les Teii de la vallée et leurs voisins Hapaa ; ces derniers ayant été victorieux, ils avaient détruit jusqu’aux temples, emportant toutes les idoles et laissant les bâtiments en ruines. Il semble que, depuis lors, personne n’ait songé à remplacer les statues ou à réparer les anciens bâtiments. Cette marque d’indifférence vis-à-vis des emblèmes de leurs superstitions (150) m’étonna grandement.

Il semble qu’on doive aussi attribuer à cette défaite la pauvreté manifeste des chefs et de la population, tout autant que l’état de négligence et de dégradation dans lequel se trouve la région. Haape est véritablement vassal de Piaroro, chef des Hapaa qui joue les hôtes apparents mais garde un œil despotique sur la vallée dont il perçoit les redevances.

Après nous être régalés de cette magnifique boisson qu’est l’eau de coco, dont les chefs nous abreuvèrent en quantité, nous reprîmes le chemin de la plage.

Avant de remonter dans nos embarcations, les chefs nous laissèrent à comprendre qu’ils nous rendraient notre visite au cours de l’après-midi ; le Capitaine Finch invita alors les femmes de leur famille à les accompagner.

Elles promirent de venir à condition qu’on envoyât des canots les chercher, expliquant que le tapu leur interdisait strictement de monter à bord d’une pirogue.

C’était la première fois que nous nous trouvions en présence d’une manifestation tangible du singulier système de superstition si largement répandu sur cet océan. De nombreuses questions concernant son existence et ses caractéristiques se sont fait jour pendant notre séjour, et nous avons eu la bonne fortune d’y trouver des réponses quasi satisfaisantes.

La population est divisée en deux classes distinctes : les gens du commun et ceux de la classe tapu. La classe commune ou ordinaire englobe toutes les femmes et les filles, quel que soit leur rang, de même que tous les hommes qui sont à leur service personnel. Cette classe inclue tous les hommes, jeunes ou vieux, qui participent aux chants et aux danses sur leurs aires de réjouissance, ce qui tendrait à faire croire que cette occupation est efféminée ou dégradante. Tous les autres hommes appartiennent à la classe tapu.

Tout comme dans les autres groupes humains où cette disposition est en vigueur, les restrictions sur les lieux d’habitation et la nourriture concernent surtout sur les membres de la classe ordinaire. (151) Jamais une femme ou un membre de la classe inférieure n’a le droit de pénétrer dans la maison d’un homme de la classe tapu. Par conséquent, les épouses, les autres femmes et les serviteurs qui résident avec elles de manière temporaire ou permanente, font la cuisine et prennent leurs repas dans des bâtiments annexes. Bien que l’accès aux maisons de hommes et à leur nourriture soit interdits aux femmes, ceux-ci ne se privent pas d’entrer dans les maisons de ces dernières et de s’y restaurer à leur guise.

Pour ce qui concerne la nourriture, le fruit-à-pain, la noix de coco, l’igname et différentes sortes de plats composés de ces éléments, ainsi que la plupart des poissons, sont consommés par les deux classes sans discrimination, à l’exception des mets sur lesquels on a imposé un tapu en les plaçant dans un panier, une calebasse ou tout récipient appartenant à une personne tapu ; le seul contact avec ces objets les limite à un usage restreint. Néanmoins, les restes humains, le porc, la tortue, le poulpe, la bonite et le thon sont en permanence tapu pour ceux qui ne font pas partie des privilégiés.

On ne doit jamais passer la main, s’assoir ou s’allonger sur ce qui est déjà passé au-dessus de la tête d’une personne ou de la main d’un homme tapu. Ils pensent qu’en agissant de la sorte, on profane l’objet en question, ce qui aurait pour conséquence de diriger la colère des dieux contre la personne qui avait provoqué la mise à l’écart de l’objet en se le passant au-dessus de la tête. En conséquence, lorsqu’une telle infraction se produit, qu’elle soit accidentelle ou volontaire, l’individu ayant profané l’objet, en s’en servant comme d’un objet ordinaire, devient la cible de la vengeance de son propriétaire ; la mort sera le seul prix de sa maladresse et de son arrogance. En attendant le trépas annoncé de ce dernier, la victime de cet incident est généralement en proie à de grands troubles ou de terribles calamités.

Si une femme s’allonge sur un objet consacré par le simple toucher d’un homme tapu, ou bien si elle l’enjambe, l’article ainsi profané ne pourra jamais plus être réutilisé, et la femme sera mise à mort.

En général, néanmoins, (152) un incident, tel celui précédemment cité, a pour principale conséquence gênante d’interdire l’usage premier de l’objet. Par exemple, si un homme tapu passe la main sous une natte, on ne peut s’y allonger à nouveau, mais on peut la porter comme cape, ou bien elle peut servir de voile à une pirogue. Par contre une voile tressée ne peut servir de natte vu le nombre de personnes qui sont passées en-dessous.

Cette superstition est bien illustrée par un incident qui s’était déroulé le matin tandis que le Capitaine Finch distribuait des cadeaux chez Haape. Souhaitant donner un ballot de cotonnade blanche à une des femmes de chef, il le lui tendit en passant au-dessus de la tête d’un homme assis à ses côtés qui, s’exclamant « Tapu, tapu ! », s’en empara sur le champ. Sans donner plus d’explications, l’interprète dit au capitaine que c’était là de l’abus de pouvoir, et que s’il avait l’intention de donner une autre cotonnade à cette femme, il devait faire en sorte de na pas le passer au-dessus de la tête de quiconque.

Avant l’Évangélisation, je ne me souviens pas avoir entendu mentionner de tapu réservé aux pirogues ordinaires chez d’autres groupes humains du Pacifique ; quant aux îles Sandwich, je sais que ce n’était pas de mise, pour les pirogues ordinaires en tous cas.

Il semble que l’observation rigoureuse de ces superstitions arbitraires soit la loi principale de ces gens, et la seule référence du peuple aux notions de bien et de mal.

Au lieu d’imputer les calamités de la vie aux vices et aux abominations morales dont ils se rendent coupables, ils préfèrent interpréter les maladies et la mort, la famine et la guerre, et toutes les catastrophes, comme des conséquences de violation ou de mépris envers leurs interdits insignifiants, et les exigences capricieuses du tapu.

La table du dîner venait à peine d’être desservie cette après-midi-là que le quartier-maître annonça l’approche d’une pirogue de guerre ; les chefs en grand apparat vinrent bientôt se porter à notre flanc. (153) L’embarcation était une pirogue simple, de taille moyenne, mesurant à peu près vingt pieds (* 6m) de long et trois (* 0.90m) de large ; elle était d’une construction brute et grossière, grandement inférieure aux simples pirogues de pêche des îles Sandwich ; on l’avait taillée dans un tronc d’arbre à pain et non dans du bois de koa (* toa = arbre de fer, casuarina equisetifolia), normalement destiné à ce genre d’embarcation dans cet archipel. Elle différait aussi de celles des îles Sandwich de par sa forme, sa poupe et sa proue.

(Dessin de l’auteur : la pirogue et ses occupants décrits ci-après)

La proue était basse, presqu’au niveau de la mer, faisant saillie horizontalement de plusieurs pieds à l’avant du corps de la pirogue et se terminant par une figure de proue sculptée en forme de tête hideuse. Entre cette dernière et la proue même, on avait dressé trois palmes de cocotier de trois ou quatre pieds de haut à côté desquelles, en tête de pirogue, assis sur une plateforme de treillis, se tenait droit comme un Turc, un chef important des Taiòa, tribu qui demeure dans une région à l’ouest de cette vallée. Il était enveloppé d’une grande cape blanche d’étoffe indigène, et sa tête était couverte d’une feuille de bananier séchée et finement tressée en un bonnet seyant. Au milieu de l’embarcation, vêtu de son seul pagne, se tenait Haape arborant une coiffure identique en taille et en forme à celle du chef Taiòa. Quant à Piaroro, bien en vue à la poupe sur une plateforme frangée de belles palmes, il tenait le rôle de timonier, une longue rame à la main, donnant le rythme à une troupe de six ou huit gaillards qui propulsaient l’embarcation sur les flots.

Tout comme Haape, Piaroro ne portait qu’un pagne. Au lieu d’avoir les cheveux proprement noués avec du tapa sur le sommet de la tête comme précédemment, il les portait répartis de chaque côté en deux énormes touffes frisées qui lui descendaient jusqu’aux épaules entourant son visage d’un aspect sauvage et farouche. Aux oreilles, il arborait des ornements d’ivoire magnifiquement ciselés et polis dont la blancheur contrastait fortement avec le noir de jais de sa chevelure.

L’extrémité de la poupe de la pirogue était aussi particulière que la proue. De chaque côté, elle se prolongeait par une pièce de bois arrondie, courbée vers le haut comme les patins d’une luge, qui se terminait en pointe aplatie à six ou huit pieds (1.80m ou 2.40m) au-dessus de la surface. Entre les deux, tout à fait en haut, était accrochée une grossière effigie de divinité en position inclinée, tandis que de leurs sommets partaient deux cordes fixées à la plateforme centrale sur lesquelles étaient suspendues des touffes de cheveux humains, trophées des victoires sur leurs ennemis.

S’approchant des flancs du navire, ils prirent un rythme solennel et un air important qui témoignaient d’emblée de l’apparat et de la pompe du moment. Ils semblaient nous signifier : « Nous sommes d’avis que notre pirogue et ses attributs supporteront avantageusement la comparaison avec vos barques et vos oriflammes. »

Entretemps, un canot avait été envoyé à l’intention des dames qui se présentèrent peu après, très modestement enveloppées de larges bandes de tapa blanc, et portant des turbans dont l’étoffe était aussi fine que le tulle. Le cérémonial des rafraichissements se répéta, et le capitaine Finch leur offrit à nouveau des cadeaux de calicot afin de confectionner des capes et d’autres articles d’habillement. Pendant leur séjour à bord, (155) nous pûmes assister à une nouvelle démonstration de force du tapu ; aucune des femmes ne voulut monter sur la dunette qui est la partie la plus agréable du navire tant que les chefs se trouvaient dans la cabine en-dessous.

Après un concert d’une heure dispensé par la fanfare, tous rentrèrent à terre apparemment très satisfaits de leur visite. Le capitaine raccompagna dans sa yole le jeune prince Moana et son camarade Teinae qui nous avaient accompagnés à bord le matin ; les chefs suivirent dans leur pirogue et les femmes dans un cotre.

______

LETTRE XXVII

DANSE DANS LA VALLÉE DES HAPAA

Baie de Taiohae à Nuku Hiva,

Le 29 juillet 1829

Après l’une des excursions les plus épuisantes que j’aie jamais faites, incluant même la descente dans le cratère du volcan de Hawaii, je prends ma plume à huit heures, mon cher H____, afin de coucher sur le papier les spectacles de la journée avant que mes observations ne perdent de leur fraîcheur.

Vous serez bien étonné d’apprendre que la danse est au cœur du sujet.

Ayant entendu dire qu’une démonstration de festivité païenne allait se dérouler dans l’intérieur des terres, une partie de l’équipage décida d’y aller en groupe afin d’y assister. Je me joignis à eux, non seulement pour le plaisir de l’Opéra, mais aussi afin d’acquérir une connaissance avantageuse du pays et de l’état véritable de sa population.

Nous quittâmes le navire entre neuf et dix heures, avec Morrison comme guide. Notre excursion commença par l’ascension des collines herbeuses que l’on aperçoit depuis la baie, et dont les éclats doux et brillants sous le soleil jettent un air civilisé sur la rudesse du paysage à l’entour. (156) Le sentier s’allonge sur un demi ou trois quarts de mille (800m et 1km) jusqu’au sommet qui offre le magnifique spectacle, d’une part, sur le port, les promontoires avoisinants et les riches bosquets s’élevant de la plage jusqu’aux montagnes ; d’autre part sur les nombreux vallons, les cascades et les pics isolés des montagnes de l’intérieur.

Au tournant d’un passage abrupt, sur le tombant d’une colline, deux guerriers en tenue de combat se dressèrent soudain devant nous, en route pour le Vincennes. Les deux hommes étaient de noble stature, et chacun de leurs membres, de par la beauté de sa musculature, aurait pu servir de modèle à un sculpteur.

Leur tenue, parfaitement identique, était singulièrement remarquable et impressionnante, surtout leur couvre-chef qui força instantanément l’admiration de tous.

Il était formé d’un croissant de trois ou quatre pouces de large (* 9cm à 12cm) en son milieu ; le bord supérieur faisait saillie verticalement tandis que le bord inférieur courait sur le front, le long de la chevelure, jusqu’aux pointes qui se terminaient sur les tempes, juste au-dessus des oreilles. Un joli liseré large d’un huitième de pouce (* 6mm) en gansait la bordure, tandis que sa partie centrale était entièrement recouverte de petites baies écarlates de l’abrus precatorius (* pōniu, en marquisien) fixées sur le matériau dont il était fabriqué au moyen de la gomme qui suinte du tronc de l’arbre à pain.

Le croissant formait la visière d’une casquette plaquée sur la tête, jusque sur la nuque, et l’armature sur laquelle repose la lourde coiffe de plumes qui la couronne. Ce plumet était composé de longues plumes caudales de coq, noires et soyeuses, les plus belles que j’aie jamais vues, dont celles du milieu atteignaient les deux pieds de long (* 60cm). Elles étaient étroitement accolées à la visière de telle manière à former un éventail pointu en travers de la tête ; les plumes du centre se dressaient à la verticale, puis prenant une forme oblique jusqu’aux dernières, les plus basses, aux extrémités, leur retombaient largement sur les épaules. Leurs pointes qui tombaient du sommet pour couvrir leur front (157), se chevauchant de chaque côté en une courbe régulière, jouaient dans le vent avec la grâce des plumes d’autruche, conférant au spectacle une touche de luxe et de bon gout qu’aucun ornement parmi ceux observés dans le pays précédemment ne nous avait donné à imaginer.

Leurs oreilles étaient entièrement cachées par des ornements de bois léger blanchis à la chaux. La partie antérieure de ces derniers est parfaitement plate et ressemble à une oreille humaine mais en beaucoup plus grand ; sur la partie arrière, des tenons enserrent le lobe percé de l’oreille à travers lequel passe une longue tige qui maintient le tout. Des colliers de dents de cachalot ornaient leur torse, et des touffes de cheveux humains frisés pendaient à leurs poignets et à leurs chevilles. Autour des reins, d’autres touffes de cheveux étaient accrochées au-dessus de leur grand pagne de tapa blanc. De courtes capes du même tapa, maintenues par un nœud sur la poitrine, et de longues lances, complétaient le costume.

Jamais auparavant il ne m’avait été donné l’occasion d’assister à un spectacle aussi soudain et impressionnant que l’apparition brutale de ces deux personnages. Leurs nobles coiffes ondulant fièrement dans le vent, leur allure intrépide, leurs muscles dénudés et bronzés et tous leurs attributs sauvages, les faisaient ressembler, en cet instant, à des géants. L’Indien d’Amérique couvert de ses peintures de guerre les plus hideuses ne soutiendrait pas, je crois, la comparaison avec l’un de ces guerriers redoutables et majestueux.

La conviction de nous voir rejoindre leur tribu, les Teii, en guerre contre les Taipi, s’était rapidement répandue dans la vallée et, dès qu’ils aperçurent notre groupe, nous comptant parmi leurs alliés indéfectibles, ils se précipitèrent sur le sentier, criant de joie, d’exultation et de triomphe, simulant une attaque en se lançant dans une posture sauvage et menaçante, le regard mauvais de férocité et de vengeance, (158) brandissant leurs lances, les agitant en tous sens, prêts à transpercer l’ennemi : « Taipi ! Taipi ! Te mate i te Taipi ! » -- « Taipi ! Taipi ! Mort aux Taipi ! ». Après quoi, éclatant d’un rire tonitruant, et nous signifiant qu’avait déjà commencé la fête à laquelle nous nous rendions, ils reprirent avec entrain leur course vers la plage.

Nous descendîmes alors dans une grande vallée (* Teuhitua) dont les crêtes forment la frontière orientale de la baie de Taiohae. Pendant les deux milles qui suivirent (* 3.2km), notre marche prit un caractère très différent de celui du chemin que nous avions emprunté à travers les collines dénudées de l’autre côté ; nous avancions complètement recouverts de l’ombre de profonds bosquets d’arbres à pain, de cocotiers et d’autres grands arbres dont les frondaisons nous laissaient à peine entrevoir le ciel. Les habitations étaient très dispersées et généralement plus grandes et plus soignées que celles des cultivateurs et des pêcheurs des îles Sandwich. Elles étaient toutes conformes à la description déjà donnée. Les hautes plateformes sur lesquelles elles sont élevées leurs confèrent un air de propreté et de confort sans pareil, et contribuent évidemment à la bonne santé des habitants en les protégeant de l’humidité du sol. La plupart des occupants étaient partis à la fête ou à la pêche, mais ceux que se trouvaient là nous saluèrent amicalement de tous côtés.

Au terme de trois milles (* 4.8km), notre chemin changea encore d’aspect et prit la forme d’un sentier humide et encaissé courant, solitaire, le long du lit d’un torrent qui avait cessé de gronder depuis longtemps, et qui plongeait soudain sur la grève. Fort heureusement, le gazouillis des oiseaux cachés dans les buissons à l’entour égaya cette portion du trajet et nous redonna le sourire. Après avoir traversé le cours d’eau, nous émergeâmes de l’ombre des grands arbres et arrivâmes bientôt près d’un autre ruisseau, au pied d’une haute colline escarpée, longue d’un demi-mille (* 800m) (159). C’est l’un des éperons rocheux dominant la crête qui borde la vallée de Taiohae avec laquelle il forme la frontière entre les tribus. Peu d’escaliers sont aussi pentus ; sans l’assistance des encoches laissées en zigzags par les pas des insulaires, et les touffes de longues herbes à l’aide desquelles nous progressions en nous y agrippant, il nous eût été quasiment impossible d’atteindre le sommet.

Nous étions si proches du flanc de la montagne qu’aucun souffle d’air ne nous parvenait ; avec le soleil qui déversait ses rayons brulants sur nos épaules, jamais auparavant aucun effort ne m’avait autant épuisé. Les forces et la détermination de quelques-uns parmi nous avaient presque atteint leurs limites ; un officier, au bord de l’évanouissement, faillit même tomber dans le précipice, et l’un des Naturels qui le suivait dut le charger sur son dos et le porter jusqu’au sommet. Sans les rafraîchissements d’eau de coco qui nous avaient permis d’entretenir notre vigueur, et dont les Naturels nous avaient abondamment abreuvés tout au long du chemin en compensation de quelques modestes rations de tabac, jamais nous ne serions venus à bout de cette colline, et nous aurions certainement renoncé à notre excursion alors que nous nous trouvions à peine à deux milles (* 3km) de distance du but. Il est à remarquer, cependant, qu’en 1814 (* Octobre 1813, très exactement), les insulaires transportèrent au sommet de cette même montagne un canon de calibre neuf pouces (* 26cm), que le Commodore Porter leur avait confié afin de mettre un terme au conflit avec les Hapaa. Il est presque incroyable qu’ils aient pu transporter en haut d’un tel précipice, et à la seule force de leurs poignets, un canon de cet acabit ; et pourtant, c’est la pure vérité.

Le Vincennes à l’ancre, réduit à la taille d’une canonnière, la silhouette diffuse de Uapou loin vers le sud, et la vaste étendue océanique se fondant imperceptiblement dans de le ciel : depuis le sommet, la vue circulaire sur la baie et la vallée offrait au regard un spectacle mêlé de beau et de sublime. (160) C’est aussi là-haut que nous saluâmes de nos cris de joie les alizés d’est qui nous rafraîchirent et nous revigorèrent tout le reste de notre excursion. En gagnant de la hauteur, nous atteignîmes le territoire Hapaa ; sur notre droite, on nous montra une petite prairie d’un demi-mille (* 800m) de large, scène de la première escarmouche du Commodore Porter contre cette tribu. Arrivés à son extrémité, nous surplombâmes une vallée intérieure leur appartenant dans laquelle se déroulaient les festivités vers lesquelles nous nous dirigions d’un pas vif. Au-delà de cette vallée, encore plus loin vers l’est, à une distance de quatre ou cinq milles (* 6 ou 8 km), on nous indiqua le pays et les habitations des Taipi, une race qui était au centre des conversations de tous et, apparemment, l’objet de toutes leurs craintes.

Depuis la crête, nous entamâmes notre descente vers notre destination ; nous traversâmes de faibles pentes herbeuses sans rien rencontrer qui fût digne d’intérêt jusqu’à nous en trouver à moins d’un demi-mille (* 800m). À cet endroit-là, nous enjambâmes un joli ruisseau dominant une belle cascade de quinze ou vingt pieds de haut (* 4 ou 6m), puis nous longeâmes le cours d’eau bouillonnant, bordé de bosquets d’arbres à pain et de cocotiers parmi lesquels étaient dispersés les cottages et les plantations ; c’est là que le son lugubre et monotone des tambours et de la musique provenant de la fête vint nous heurter les oreilles pour la première fois. En devenant de plus en plus distincts, ces grondements nous firent accélérer le pas jusqu’à ce que, ayant aperçu notre groupe, une foule de Naturels en tenue de fête, se précipita à notre rencontre, nous accueillant avec des cris de joie. En pénétrant ainsi dans cette foule, et en y jetant un rapide regard circulaire, on était comme transporté à l’époque de Cook et des premiers navigateurs à s’aventurer sur ces mers, que la découverte de l’existence et des coutumes de peuples nouveaux n’avait surement pas manqué de surprendre, de charmer, voire de fasciner.

Le sous-bois est un de ceux que les Muses en personne auraient aimé fréquenter. (161) Des arbres majestueux embrassent le tohua ou aire de danse qui borde le torrent. Leurs cimes élevées sont si étroitement imbriquées les unes dans les autres qu’elles ombragent complètement le vallon et que, au lieu de nous accabler de leur brûlure éclatante, les rayons du soleil, qui nous avaient écrasés le long du chemin, enveloppaient les groupes de danseurs d’une douceur accueillie avec reconnaissance.

L’assistance était composée de plusieurs centaines de gens des deux sexes, chacun portant les tenues conformes à leur rang social. Les plus remarquables du lot étaient les guerriers en livrée de combat et les danseurs aux parures fantaisistes ; à l’évidence, chacun avait apporté le plus grand soin à la préparation des vêtements, surtout les femmes. Pour rendre justice aux Hapaa, je dois admettre que le soin porté à leurs tenues de tête et à leurs capes illustre parfaitement la grâce et le bon gout dont ils savent faire preuve, une élégance qui aurait fait leur renommée dans les cercles les plus raffinés de la mode en dehors de leurs îles cerclées d’océan.

Le blanc est la teinte la plus courue, particulièrement pour ce qui concerne l’embellissement de la tête. Leurs turbans adoptent des styles variés ; le plus ordinaire se compose d’une pièce d’étoffe indigène enserrant bien la tête, et dont les extrémités forment un gros nœud ornant le front, ou un côté de la tête au-dessus des tempes. Les autres disposent d’extrémités plus longues se terminant en houppettes ou cocardes sur le sommet ou les côtés. Pour d’autres encore, une échancrure permet à la chevelure bien maintenue de retomber en bouclettes sur le cou et les épaules. Certaines femmes ne portent qu’un filet ou un bandeau, avec ou sans ruban pendant aux extrémités ; nombreuses, enfin, sont celles qui laissent leurs tresses de jais complétement libres de flotter négligemment sur leurs capes.

Ici, les femmes portent moins fréquemment le « pau » qu’aux îles Sandwich (* Hawaiien : pā’ū ; jupon de tapa nommé kāèu/èuèu aux Marquises ; ou pareu à Tahiti d’où provient le mot français paréo.) Le seul vêtement qu’elles affectionnent (162) particulièrement est le kahu, ou grande cape, dont les Hawaiiens se couvrent eux-mêmes pour se protéger de la fraîcheur vespérale ou matinale. Tantôt elles en resserrent les plis autour de la taille, tantôt elles le laissent flotter librement sur les deux épaules ou sur une seule ; parfois elles le portent d’un bras laissant l’autre dénudé.

Jusqu’à aujourd’hui, tout ce que j’avais vu en bord de mer m’avait conduit à me demander si, conformément à leur réputation, les Naturels de cet archipel ne formaient pas une race vraiment plus belle, un peuple plus raffiné que les insulaires des îles de la Société et des îles Sandwich. Mais à l’aune de leurs représentants rencontrés à cette fête, je suis désormais persuadé qu’ils jouissent de toutes ces qualités, tout particulièrement les femmes. Nombreuses parmi les présentes étaient d’une beauté remarquable ; leurs traits se rapprochent beaucoup plus de ceux des Européennes que de ceux de la plupart des peuples primitifs que j’ai rencontrés. Beaucoup d’entre elles ont le teint clair, à peine plus sombre, en tous cas, qu’une jolie brunette ; avec parfois, une subtile carnation des lèvres et des joues. Bien qu’elles soient plutôt petites, la délicatesse de leurs mains et de leurs bras soutiendrait la comparaison dans les salons de la noblesse la plus policée.

À la différence des indigènes observés sur la plage de Taiohae, nous avons remarqué un teint généralement plus clair parmi cette assemblée ; il faut l’attribuer à l’humidité plus forte qui règne dans ces montagnes, ainsi qu’à l’ombrage permanent porté par les grands arbres sur les habitations de cette vallée. Mais pour de nombreuses femmes, ce teint inhabituellement diaphane est le résultat d’un artifice suivi d’un isolement presque total à l’abri des rayons du soleil. Le suc d’une petite liane indigène nommée papa (* pāpā : derris elliptica) la propriété de blanchir la peau ; chaque matin, celles qui recherchent la clarté de teint se lavent de cet onguent, s’enveloppent ensuite dans leur vêtement et restent cloîtrées la plus grande partie de la journée. Et si elles doivent mettre le pied dehors, elles se protègent sous une grande et large palme de latanier (163) qui leur sert d’ombrelle. Elles terminent la journée par le bain habituel.

À l’approche de festivités, à l’arrivée d’un navire ou à l’occasion de n’importe quelle manifestation publique, elles plongent dans un cours d’eau afin d’éliminer toute trace verdâtre de la liane papa, puis s’enduisent soigneusement le corps d’huile de coco, et se parent de leurs plus beaux atours. Nombreuses sont celles qui ajoutent à l’huile le suc jaune pâle du curcuma ou une mixture à base du même rhizome cuit au four qui est d’une teinte orange vif (* La fabrication de ce parfum, èka moa, était le monopole des Hapaa, et le processus en a été décrit par William Pascoe Crook ; voir bibliographie). De la sorte, elles sont certaines de conférer à leur peau une beauté nouvelle qui n’a pourtant rien de ragoûtant pour l’œil civilisé.

Parmi les hommes, il existe une catégorie, du genre dandy je suppose, qui adopte l’usage féminin du suc de la liane papa, qui évite les rayons du soleil et qui, ce faisant, fait le sacrifice des privilèges du tapu. En leur qualité de chanteurs ou de danseurs aux festivités publiques, ces hommes tombent de toute façon sous le coup des restrictions.

À notre arrivée, les chants et les danses s’interrompirent à peine quelques instants, faisant cesser l’agitation et les cris mais, dès que les chefs nous eurent accueillis et installés aux places d’honneur d’où le spectacle était le mieux visible, les festivités reprirent.

Ce tohua, ou théâtre, est une structure, en tous points supérieure à celle visitée la veille ; il est si massif et si bien construit que sa longévité ne fait aucun doute. C’est une place de forme oblongue, de soixante pieds de long et de quarante de large (* 18m x 12m). Le mur d’enceinte est constitué d’énormes pierres ou dalles de rocher, de trois pieds de haut (* 1m), dont beaucoup font de quatre à six pieds de long (* 1.20m à 1.8m), étroitement jointes entre elles, et taillées avec une régularité et une finesse vraiment étonnantes si l’on considère la rusticité des outils employés.

Au niveau du sommet de ce mur, tout autour de ce théâtre, s’étend un vaste pavé de dalles de pierre, larges de plusieurs pieds. (164) Elles forment des sièges pour les chefs, les guerriers, les personnalités de haut rang ainsi que pour les chœurs et les chanteurs déclamant les récitatifs qui accompagnent les danses. Plus bas de quelques pouces, sur un autre pavage encore plus vaste, sont disposés de gros cailloux plats installés à un intervalle de six ou huit pieds (* 1.8 à 2.4m), servant de sièges aux batteurs de tambours ou d’autres instruments grossiers ; en contrebas, une aire de terre battue, d’environ vingt pieds de long sur douze de large (* 6m x 3.6m), constitue la scène sur laquelle les danseurs exhibent leur art.

Dans la partie du spectacle à laquelle il nous fut donné d’assister, les danseurs étaient un jeune chef de dix-huit ou vingt ans qui se tenait à une extrémité de l’aire de danse ; aux deux autres coins, à l’autre extrémité, lui faisaient face deux garçonnets de huit ou dix ans. La musique, si l’on peut la nommer ainsi, provenait de quatre tambours placés de chaque côté du pavé central ; les voix et les forts battements de mains montaient des cent cinquante chanteurs environ, installés sur la plateforme supérieure avec les chefs et les guerriers.

Les tambours étaient petits, mesurant pas plus de deux pieds et demi de haut (* 75 cm) et un pied de large (* 30cm), taillés dans un tronc de tou (cordia) (* Le noyer d’Océanie, cordia subcordata) évidé jusqu’au sommet sur une épaisseur d’un pouce (* 2.5cm) et sur les deux tiers de la longueur. Le pied était aussi évidé, laissant entre les deux parties une séparation percée d’un petit trou au centre. Les couronnes étaient recouvertes d’une peau de requin attachée à une tresse plate de fibre de noix de coco, d’une manière tout à fait identique à celle que nous employons pour ligaturer nos tambours. Ils sont posés sur le sol, à la verticale, devant le batteur qui le frappe rapidement, uniquement avec les mains, les doigts collés, tandis que l’avant-bras repose sur le bord. De longs orifices ovales, taillés tout autour de la partie inférieure, sont destinés à amplifier le son.

Un lent battement de tambour marqua le début de la danse qui continua sur de gracieux mouvements des mains, des bras et des pieds, au même rythme ; quand celui des tambours s’accéléra (165), l’enthousiasme devint intense. Les chants débutèrent aux premiers pas des danseurs qui participaient eux-aussi soit en solo soit en duo, et auxquels répondaient l’orchestre ou le chœur.

De par l’élégance de ses traits et de sa silhouette, le principal danseur était d’une beauté incomparable ; il n’était pas très grand mais de proportions admirables. L’usage de la liane papa, et sa retraite à l’abri des rayons du soleil, lui avaient conféré un teint aussi clair que la plupart d’entre nous.

Sa tenue comportait peu d’ornements. Elle se composait d’une grande quantité de barbes blanches frisées, portées très haut, faisant le tour de la tête tandis que de grosses touffes de cheveux humains noirs pendaient à ses poignets et ses chevilles ; son pagne était formé d’une énorme quantité d’étoffe blanche qui lui enserrait la taille.

La tenue des garçonnets était beaucoup plus étonnante et fantaisiste. Le premier portait un cimier de plumes et des ornements de guerrier aux oreilles et autour du cou ; le couvre-chef et le plumage étaient aussi hauts que lui. Au-dessus de son pagne, une longue bande d’étoffe blanche était fixée par devant en un gros nœud dont les longues extrémités pendaient de chaque côté. À cette bande d’étoffe étaient accrochées quatre cordelettes de tapa tressé, deux devant et deux derrière, dont les extrémités se terminaient par d’énormes touffes de cheveux noirs fixées à des pièces de bois rondes, plates et blanchies à la chaux. Sa taille, ses poignets et ses chevilles étaient aussi ornés de touffes similaires ; dans chaque main, il tenait une touffe blanche plus petite.

La tenue de tête du second était un épais bandeau d’étoffe blanche roulé autour du front ; au-dessus, surmontée d’un grand ornement de tapa blanc, une couronne de plumes noires s’avançait en plis sur le devant pour former une cocarde se déployant en éventail comme une queue de paon, pour générer un ensemble aérien et d’un gout exquis. Son collier se composait de couronnes de fleurs de jasmin du Cap et d’une liane aromatique très brillante (166) ; des guirlandes des mêmes fleurs étaient entrelacées dans les plis réguliers de son pagne immaculé.

La danse cessa au terme de vingt ou trente minutes ; un groupe d’une cinquantaine de jeunes femmes, assises sur une haute plateforme toute proche, entonna alors un chant triste et monotone où se répétaient inlassablement la même mélopée si caractéristique de tous leurs chants, tandis qu’elles frappaient en cadence dans leurs mains ajustées en creux afin de produire un son très particulier. Dans le but de comprendre ce dont nous étions les témoins, nous posâmes les questions qui nous firent découvrir les raisons de cette cérémonie.

Quelques mois auparavant, on avait demandé à ces filles de préparer un certain nombre de chants ; conformément aux lois du tapu, elles avaient été placées à l’écart de la population jusqu’à l’accomplissement de leur tâche. La fête d’aujourd’hui marquait le lever du tapu consécutif à cet aboutissement, mais ce n’était qu’une fête ordinaire, pas assez intéressante pour attirer les foules qui se pressent habituellement aux célébrations plus éclatantes.

Ces manifestations sont connues sous le nom générique de koìka. On les célèbre à une grande quantité d’occasions, mais les plus célèbres sont celles organisées à l’occasion des rassemblements organisés pour la récolte des fruits à pain, et en cas de ratification d’un traité de paix à l’issue de guerres entre tribus.

La passion de ces gens pour cette sorte de divertissement est telle qu’afin d’y participer, ils n’hésitent pas à y apporter leur nourriture de toutes les vallées, et à se lancer dans de longues et épuisantes traversées de leur île. Pour se rendre dans une autre île, ils n’hésitent pas, non plus, à s’exposer aux multiples dangers d’une traversée sur leurs embarcations délabrées. De surcroit, une fois sur place, ils risquent de perdre la vie dans les conflits qui ne manquent pas d’éclater à la clôture des festivités, et auxquels chacun est tenu de participer, d’un côté ou de l’autre. (167)

Les chanteurs professionnels, appelés kaìoi, sont les poètes, les compositeurs et les interprètes des chants entendus en ces occasions. Les sujets sont variés, souvent fournis par l’actualité, l’escale d’un navire ou n’importe quel incident passé. Fréquemment, il arrive aussi que, tout comme pour les ballades de notre pays, certains de ces chants deviennent très populaires et finissent par être adoptés par toutes les classes de la société. Ils regorgent presque tous de langage et d’allusions obscènes, tout comme les conversations de chaque jour, et parfois à un degré abominable, au-delà de tout entendement.

J’étais trop occupé à prendre des notes pour prêter attention à tous ces mots souvent répétés ; ce que j’en savais me suffisait, et je trouvais bien heureux de ne pas avoir à les retenir.

Avant même la fin de festivités, la grossièreté de la foule qui nous entourait se fit vraiment dérangeante, et tout portait tellement à croire que la débauche allait s’en suivre, que le charme du début, porté par la nouveauté et la beauté sauvage de la scène, se brisa soudain. Accompagné de deux ou trois amis, je repris le chemin du navire, bientôt suivi de tout le groupe.

Dans mon cas, le but principal de cette excursion était de voir le paganisme à l’état pur (le paganisme dont l’obscurantisme n’a jamais été touché par un seul trait de lumière chrétienne) afin que ce dont je serais le témoin visuel me permette d’en attester l’existence même. Et je peux vous assurer, mon cher H_____, que ce but a été parfaitement atteint. Avant même que mes yeux aient subi la moitié du spectacle, depuis le tréfond de mon âme, je voulais crier « Arrêtez, ça suffit ! » mais c’était trop tard, l’évidence s’imposait à moi dans tous ses détails les plus abominables.

Les danses étaient moins licencieuses que ce à quoi je m’attendais, mais tout le reste, en des centaines d’exemples, regorgeait de tant d’atteintes grossières à la décence (168) que je m’empressai de fuir, dégouté de ces horreurs, si mortifié en ma qualité d’homme, si déprimé par la dépravation et la culpabilité de l’être humain, que je ne pouvais penser à rien d’autre. Je ne pus même pas trouver la force d’échanger quelques mots avec mes compagnons, et je partis en tête de file afin qu’ils ne puissent comprendre le degré de détresse qui m’oppressait.

J’avais atteint une telle prostration que, pour la première fois de ma vie, je crois, non pas dans un esprit de rébellion, mais porté par une profonde angoisse, j’ai levé les yeux au ciel et me suis exclamé : « Oh ! Pourquoi le péché a-t-il été autorisé à entacher un monde par ailleurs si pur ! Pourquoi a-t-il été autorisé à corrompre la gloire la plus illustre de l’homme et, jusque dans les pays les plus reculés, parmi toutes les classes de la société, en des circonstances beaucoup trop nombreuses, pourquoi a-t-il été autorisé à le déchoir au niveau de la bête ! ». Toi, ô Dieu, Tu le sais car Tu es Sagesse ; et par Ton Saint nom béni, Tu es aussi Bonté et Vérité ; « Justice et Sagesse sont les demeures de Ton trône ! ».

_________

LETTRE XXVIII

FORME DE GOUVERNEMENT

DISTINCTIONS CIVILES ET RELIGIEUSES

Baie de Taiohae à Nuku Hiva,

Le 30 juillet 1829