1838 – Dumont d’Urville : « Voyage au Pôle sud… » - Escale aux îles Marquises

Le 24 mai 1838, Dumond d’Urville arrive à Valparaiso (Chili) après une lente remontée le long de la côte et sa deuxième exploration de l’Antarctique. Il en repart le 29 mai en direction de l’île de Pâques puis de Mangaréva, les îles Gambier qu’il quitte le 15 août ; le 24, il est en vue de Fatu Iva…

Jules Sébastien César Dumont d’Urville par Jérôme Cartellier en 1846.

On peut consulter la biographie de Dumont d'Urville en cliquant sur ce lien.

Pour les détails de l’expédition, consulter ce lien.

Les nombres entre parenthèses indiquent les pages du texte original. Les notes entre parenthèses avec astérique (*) sont de Jacques Iakopo Pelleau.

CHAPITRE XXIV.

Traversée de Manga-Reva à Nouka-Hiva.

1838. 15 Août.

Dès sept heures du matin, l’ancre fut dérapée et à l’aide d’une petite brise du N. E., nous nous dirigeâmes vers le milieu de la passe du S. E., entre Kamaka et les bancs de sable à fleur d’eau qui forment la pointe S. E. de la grande ceinture de brisants. Le fond varie beaucoup dans l’intérieur, car il reste encore de 7 à 8 brasses jusqu’à trois encâblures au S. E. du mouillage, puis il augmente et s’élève après à 15 brasses jusqu’au récif extérieur ; là sur une largeur d’environ trois câbles, nous eûmes à lutter contre une houle énorme, qu’on suivit de l’œil à tribord jusqu’aux sables de Wolf, et à bâbord jusqu’à une certaine distance au sud de Kamaka. Dans tout cet espace, nous ne trouvâmes pas moins de 7 brasses ; plus loin la mer est sans fond. Cependant quand la houle est très-grosse, ce passage pourrait offrir des (215) dangers, au moins jusqu’à ce qu’il ait été mieux sondé qu’il ne l’a été.

À huit heures nous étions tout-à-fait hors des brisants, et je commençai à revenir sur tribord afin de doubler sous le vent les sables de Wolf ; mais le vent avait passé au N. N. 0., et je fus réduit à louvoyer dans l’ouest de Manga-Reva.

16 août - Le lendemain le vent ayant continué à tourner jusqu’à l’ouest, je pus prendre bâbord amures et mettre le cap au nord et même au N. N. 0., à raison de 6 à 8 nœuds. Sur les trois heures, nous passâmes à deux milles environ à l’est de la position où Moerenhout a placé l’île à laquelle il a donné son nom. Bien qu’il fît un horizon assez clair pour distinguer une île basse à quinze milles au moins du haut des mâts, rien ne fut aperçu, et il faut en conclure que l’île Moerenhout est mal indiquée, si toutefois elle existe. Il est vrai qu’un certain capitaine Dérius, qui prétend l’avoir vue le 27 décembre 1835, l’a placée par 21° 59' S. et 138° 32' 0., c’est-à-dire à un degré de plus à l’ouest.

Au coucher du soleil, nous nous estimions à 18 ou 20 milles au plus dans le sud de l’île Hood, dont le vrai nom doit être Marou-Tea, ainsi que je le sus à Manga-Reva. J’aurais été bien aise de reconnaître cette île, pour arrêter sa vraie position, mais il me répugnait de perdre une nuit entière en panne, et je laissai porter à l’O. N. O. pour doubler Marou-Tea à bonne distance.

Ce nom de Marou-Tea me rappela que c’était le lieu qu’avait choisi pour fonder son empire, Monsieur Guillou, un des deux aventuriers français établis à Manga-Reva ; car on saura que ce Guillou, tout abruti, tout ignorant qu’il était, avait sérieusement l’envie d’être roi. Il s’indignait, disait-il, à la pensée de servir un être aussi stupide, aussi inepte que Mapou-teoa. Il ajoutait que la couronne lui avait été offerte, et il l’aurait probablement acceptée s’il n’eût craint de trouver les missionnaires peu disposés à favoriser ses desseins. Au moins se proposait-il d’aller régner sur l’île Marou-Tea. Il est vrai qu’elle était alors inhabitée ; mais il comptait avoir pour sujets, sa femme, son enfant et les nigauds qu’il espérait enrôler sous ses drapeaux. C’était dans ce but qu’il avait construit la pirogue que je l’avais engagé à céder aux missionnaires ; mais il avait sur-le-champ remis sur les chantiers la quille d’une autre chaloupe qui devait lui servir à effectuer ses projets de grandeur future. C’est le cas de s’écrier : Où diable la manie de trôner va-t-elle se fourrer ! ... Sans contredit, Sancho à l’île Barataria, eût été un vrai Salomon en comparaison de ce qu’il y avait lieu d’attendre de ce Guillou une fois déguisé en roi.

Toutefois je dois déclarer à son honneur qu’il tint la parole qu’il m’avait donnée de faire ma provision de pourpier à mon départ, tandis que son confrère Marion oublia complètement la sienne. Aussi Guillou reçut-il de moi quelques bouteilles de vin en retour, et je pense que leur contenu aura été plus précieux (217) pour lui qu’aucun des diamants de sa future couronne.

17 août - Comme il soufflait une jolie brise d’E. S. E., avec un beau temps, je remis le cap au N. O. filant de 5 à 6 nœuds. Vers cinq heures du soir nous devions nous trouver à deux ou trois milles au plus de la position que donna Wilson pour son île Duff, position qu’occupait encore une certaine île High-Island, indiquée par M. de Krusenstern, d’après l’autorité d’ailleurs bien équivoque de l’Américain Reynolds. L’horizon nous aurait permis de distinguer une île basse jusqu’à quinze milles de distance au moins, à plus forte raison une île haute. C’est donc encore une terre fort incertaine ou du moins mal placée.

18 août - La brise tombe presque entièrement et la chaleur devient déjà très-importune par 20° lat. S., bien que le thermomètre ne marque que 25 et 26° ; mais la proximité des îles basses contribue sans doute à la rendre plus sensible, en donnant plus de pesanteur à l’air.

19 août - La brise ayant repris au S. E., nous courons au N. ¼ E. et N. ½ N. E., vers l’île Minerve que je désire reconnaître, ainsi que l’île Serles, avant de mettre définitivement le cap sur l’archipel Nouka-Hiva (* Nuku Hiva). À onze heures un quart du soir, le point ne nous plaçait plus qu’à 15 ou 16 milles au plus de Minerve (* ?) ; je courus des petits bords pour laisser le reste de la nuit s’écouler. Depuis huit heures du soir, à la suite d’un petit grain de pluie, la brise-avait beaucoup fraîchi de la partie de l’est.

1838. 20 Août.

(218) Dès cinq heures du matin, je fis servir en forçant de voiles et mettant le cap au N. ; N. E. ; mon intention était de doubler l’île par le S. E., puis de prolonger sa bande du N. E., enfin de vider sans retour la question relative à l’identité de l’île Clermont-Tonnerre (* Reao) du capitaine Duperrey avec l’île Minerve. Mais à six heures et demie la pointe S. E. de Minerve se montra à toute vue, droit devant nous, et nous étions presqu’au plus près du vent. Désespérant de pouvoir la doubler par l’est, je laissai porter en plein, attaquant ainsi l’île vers le milieu de sa bande du S. E. Comme nous allions bon train, ses arbres s’élevaient rapidement sur l’horizon. Arrivés près de l’île, nous avons vu un brisant qui la défendait dans toute son étendue, s’éloignant au plus de trois ou quatre encablures de la plage et allant s’y réunir aux deux pointes S. E. et N. O. Comme nous rangions celle-ci à moins d’un mille de distance, nous avons aperçu huit ou dix naturels entièrement nus, dont quelques-uns portaient des lances. Du reste, tous nous ont semblé très-basanés et ressemblant beaucoup aux habitants de Manga-Reva.

L’île, malgré son peu de largeur (car elle ne paraît être qu’une langue de terre fort étroite), est bien boisée d’un bout à l’autre, avec quelques arbres qui élèvent leur cime au-dessus des autres. On y remarque des Pandanus en assez grand nombre ; les cocotiers y sont moins fréquents, peu touffus et très- clairsemés. La mer nous a offert des phaétons, des (219) mouettes blanches et quelques beaux trigles (*rougets-grondins) aux nageoires d’un rouge pâle.

À dix heures et demie, le travail de M. Dumoulin sur l’île Minerve étant terminé, j’ai laissé porter à l’ouest, filant de 6 à 7 nœuds afin de rallier l’île Serles (*Pukarua).

De bonnes observations nous font placer la pointe N. 0. de Minerve par 138“ 43' long. 0., c’est 7 minutes de moins que M. Duperrey, et 9 de plus que Beechey. Les montres de la Zélée s’accordent à la minute avec les nôtres.

À midi nous voyons encore la pointe N. 0. de Minerve de dessus le pont, mais prête à disparaître sous l’horizon dans le S. 71“ E., et un quart d’heure après la vigie signalait l’île Serles dans l’O. ¼ N. 0. Dans toute la traversée j’ai soin de faire veiller attentivement dans la partie du nord sans rien découvrir. Il est donc très-probable que Clermont-Tonnerre de M. Duperrey n’est vraiment autre que Minerve, découverte l’année précédente par le capitaine Bell. Cependant je conviens que le doute ne sera complètement résolu que par le navigateur qui aura fait une route parallèle à la nôtre au moins de 45 milles plus au nord.

Bientôt nous atteignîmes la pointe est de Serles que distingue un bouquet d’arbres plus élevés que le reste. La pointe ouest est elle-même signalée par une touffe encore plus élevée, ce qui de loin lui donne tout-à-fait l’apparence d’un morne haut de 30 à 50 mètres. Près de cette pointe se montrent les seuls cocotiers de l’île qui sont du reste assez nombreux.

Nous longeâmes toute la bande septentrionale à un ou deux milles de distance. De ce côté la mer vient briser à la plage même, tandis qu’au sud le récif forme un petit lagon plus étendu qui parait en outre obstrué par des bas-fonds et des rochers à fleur d’eau.

Vers la moitié de l’île, nous remarquâmes une case qui nous parut être de construction européenne, car son toit était formé par des poutres juxtaposées, mode de construction entièrement étranger aux sauvages des Pomotou (* Paùmotu). Près de là nous aperçûmes quelques naturels, qui se mirent à courir le long de la plage en nous faisant des signes, comme pour nous appeler, les uns entièrement nus, les autres couverts de quelques guenilles, tous très-basanés et toujours de la même race.

Parvenus à quatre heures devant la pointe ouest et à moins d’un mille de distance, je remis le cap au nord, filant 8 nœuds, avec une belle brise d’est. Désormais mon but était de rallier le plus promptement possible l’archipel de Nouka-Hiva. C’est pourquoi je ne voulus pas reconnaître un plus grand nombre des îles Pomotou, dans la crainte d’être entraîné sous le vent par les courants qui portent constamment à l’ouest dans ces parages et de voir en même temps les vents varier au N. E., ce qui m’eût fait manquer mon but.

21 Août.

En effet, dès le jour suivant le vent varia au N. E (221) et nous ne pûmes guère porter qu’au N. N. 0., ce qui 1 nous mettait déjà sous le vent des Marquises. Si le courant avait été violent dans l’ouest, je me serais vu forcé d’y renoncer. Mais il n’y en eut pas de sensible dans cette partie.

24 Août.

Ainsi tout en restant tout-à-fait à la bouline (* Aller, naviguer à la bouline : placer les voiles de manière qu'elles reçoivent le vent de biais.), nous pûmes nous maintenir sur la direction convenable, et le 24, à dix heures du matin, la vigie signala la terre dans le N. 0. ½ N., à grande distance. C’était l’île Otahi-Hoa ou Christina de Mendaña (* Fatu Iva). Sur-le-champ, je fis mettre le cap au N. N. 0. pour prolonger la côte orientale de cette île et vérifier en même temps si le Rock-Ship (* Litt. : le Navire-Rocher) de la carte d’Arrowsmith existe réellement.

De quatre heures à six, nous prolongions à quatre ou cinq milles de distance la côte est d’Otahi-Hoa ; c’est une terre très-haute, couronnée de pitons aigus et bien boisés ; la plus grande étendue est tapissée d’une herbe jaunissante comme à Manga-Reva ; mais les ravins sont abondamment pourvus d’arbres, et l’on en retrouve jusque sur la crête des montagnes. Bien que la côte soit assez accidentée, le plus souvent elle est escarpée et sans plage au bord de la mer ; je n’y ai distingué non plus aucune apparence de baie. Enfin on n’y remarque ni cabanes, ni pirogues, ni aucun feu, ce qui annonce que de ce côté du moins sa population doit être très-faible.

Dans la montagne, un point blanc m’a paru d’abord être une fente dans un rocher, mais en l’observant avec plus d’attention, j’ai fort bien pu (222) supposer que c’était peut-être une route nouvelle pour l’eau de quelque cascade éclairée par le soleil, ce qui la faisait trancher et briller sur la couleur plus terne du reste du sol.

À six heures, nous dépassions la pointe nord de l’île, et là nous ne devions être qu’à dix milles au plus du Rock-Ship. L’horizon était d’une admirable pureté, et cependant nous ne pûmes rien voir. C’est donc encore un point dont l’existence est fort douteuse.

Je fis le signal au capitaine Jacquinot de passer à poupe de l’Astrolabe, et quand il fut assez près, je lui hélai au porte-voix que je comptais tenter le jour suivant l’entrée du port Anna-Maria (* Baie de Taiohae, Nuku Hiva), qu’il eût donc à se tenir prêt à mouiller par 20 brasses, dans le cas où le calme ou des brises contraires nous empêcheraient de gagner le fond de la baie.

Puis je continuai à faire route au nord sous les huniers, à raison de cinq ou six nœuds.

25 Août.

À quatre heures du matin je mis en panne, dans la crainte de dépasser Hiva-Hoa (* Hiva Oa). À cinq heures et demie je laissai porter à l’ouest et l’O. S. O. pour prolonger la bande méridionale de cette île qui est étendue et composée de terres hautes, bien accidentées et médiocrement boisées. À leur base se montrent quelques petites plages, mais on n’aperçoit que quatre cases perchées sur le sommet de mornes élevés. Quelques cascades forment des filets argentés dont la teinte se détache sur la verdure générale.

Sur la gauche, nous avons laissé Motane (* Moho Tani), petite (223) île haute et montueuse, mais sans apparence d’habitations ; sur l’avant à bâbord nous voyons s’élever peu à peu Tao-Wati (* Tahuata) ou Madre de Dios de Mendaña. C’est encore une île haute, mais peu étendue et séparée de Hiva-Hoa ou la Domenica par un canal à peine large de deux milles. Dans sa partie du nord, nous remarquâmes une petite vallée d’un aspect plus agréable que le reste du terrain et devant laquelle se trouve une petite baie qui paraît être un abri sûr, si le fond est de bonne qualité.

En donnant dans la passe qui paraît être bien saine, nous aperçûmes près d’une des cabanes dans la montagne, un naturel qui hissait et amenait successivement une sorte de drapeau blanc. À tout hasard je fis hisser nos couleurs. En ce moment même il survint quelques grains si épais qu’ils nous masquaient parfois l’aspect des deux côtés malgré leur proximité. Heureusement les sommets restaient visibles ; je continuai notre route, et à midi nous étions hors de la passe ; désormais abrités par les terres nous avons perdu le vent, et nous sommes restés à la merci de folles brises et de courants irréguliers, à un mille au plus des terres de la pointe occidentale de Hiva- Hoa.

Pendant ce temps deux pirogues parties de la côte réussirent à nous atteindre ; chacune d’elles était montée par un homme et deux enfants. Ils n’apportaient que quelques cocos et quelques poissons qui eurent bientôt trouvé des acheteurs.

(224) Ces hommes sont bien tournés, vigoureux, agiles, plus ou moins tatoués et porteurs de figures intelligentes. À bord ils se comportèrent décemment et se contentèrent de recevoir ce qu’on leur donna en paiement, sans faire la moindre tentative de larcin. Tout en montrant de la confiance, ils sont déjà d’habiles brocanteurs. L’un d’eux plus accoutumé au commerce avec les blancs, me donna les noms des différentes îles de l’archipel, et ces noms se rapportaient assez bien à ceux que j’ai adoptés sur ma carte de l’Océanie et dans le Voyage pittoresque. Pour m’inviter à aller mouiller sur l’île Hiva-Hoa, ils m’ont assuré que j’y trouverais beaucoup de cochons, de patates, de bananes, de femmes, appuyant sur ce dernier mot avec une intention très-marquée comme des gens persuadés que ce serait là l’argument le plus puissant pour me déterminer. Mais quand ils virent que leurs instances étaient inutiles, et que j’étais décidé à aller à Taïo-Hae sur Nouka-Hiva (*Taiohae/Nuku Hiva), ils nous quittèrent pour aller faire un tour sur la Zélée où ils espéraient peut-être mieux réussir.

Le capitaine Jacquinot profita du calme pour venir me voir, et je lui donnai de nouveaux renseignements pour l’arrivée au mouillage à défaut de plan dont je n’avais même pas un croquis imparfait. Je lui communiquai aussi la défense relative au commerce de la poudre que j’avais signifiée déjà à bord de l’Astrolabe, pour la faire mettre également à exécution à bord de son navire. J’avais déjà pu acquérir la certitude que si je tolérais de la part des officiers des échanges de (225) poudre contre des objets d’industrie, cette denrée ne tarderait pas à perdre sa valeur, et je n’aurais plus aucun moyen de me procurer des vivres pour l’équipage ; et cela sans parler des abus auxquels ce brocantage pourrait donner lieu. En conséquence, je chargeai le lieutenant M. Roquemaurel d’annoncer aux officiers, élèves et matelots que le commerce de la poudre serait sévèrement interdit, à moins qu’il n’eût pour but d’obtenir des provisions de bouche pour les tables. Comme en toute circonstance semblable, je donnai le premier l’exemple de la soumission à cette loi.

À peine M. Jacquinot avait-il débordé de l’Astrolabe, que deux nouvelles pirogues vinrent nous accoster. Chacune d’elles, très-étroite et montée par quelques naturels, se composait d’un tronc d’arbre creusé et assez proprement travaillé. Deux planches artistement cousues sur chaque côté du tronc servaient de plats-bords à la pirogue.

L’un de nos nouveaux visiteurs, homme d’une quarantaine d’années, bien fait, bien bâti, monta à bord sur-le-champ, comme une vieille connaissance, se fit indiquer le capitaine ; puis sans regarder un seul des autres, s’avança directement vers moi, et me salua avec aisance en me donnant une poignée de main que j’acceptai. Voyant que je l’accueillais, il débuta par m’annoncer dans une espèce de jargon mêlé d’anglais, d’espagnol et de nouka-hivien, qu’il avait beaucoup navigué avec les Anglais et les Américains, qu’il était allé en Angleterre et même à Gouham (226), enfin qu’il savait parler anglais. Puis il se redressa et se donna des airs d’importance tout-à-fait amusants.

Voyant que mon homme était si savant, sans perdre de temps je lui demandai les noms des îles de l’archipel ; aussitôt il me donna d’une manière très-positive les noms suivants : 1° Pour Magdalena, Fatou-hiva (* Fatu Iva) ; 2° pour Pedro, Motane (* Moho Tani), inhabitée ; 3° Christina, Tahou-aita (* Tahuata) ; 4° Domenica, Hiva-hoa (* Hiva Oa), 5° Hood, Fatou- houkou (* Fatu Uku), inhabitée ; 6° Houa-poua, Houa-poou (* Ua Pou) ; 7° Nouka-hiva, Nouka-hiva ou Nouhiva (* Nuku Hiva) ; 8° Houa-houga, Houa-houna (* Ua Huna) ; 9° Hiaou, Hiao (* Eiao) ;'puis enfin une petite île Kikimaï, qu’on doit peut-être rapporter à Motou-iti (* Motu Iti). Ce sont là les désignations que j’emploierai désormais comme les plus authentiques que j’aie pu obtenir.

Mon brave ami jugea alors à propos de m’apprendre que son nom véritable était Moë, mais qu’il avait aussi un nom anglais qui était Ouram Malbrouk, et je conjecturai que ce devait être la corruption de William Malbouroug, l’un de ces sobriquets dont les anglais sont si prodigues envers les sauvages. Moë se donnait pour un chef ami du roi de Hiva-hoa nommé Tioka et presque son égal. Il était originaire de Tahou-ata, mais établi depuis une trentaine d’années à Hiva-hoa, dont il était devenu citoyen.

Sur Hiva-hoa résidait un blanc (Américain) qu’il m’a nommé Kiri-kiri, probablement Gray ou quelque chose d’approchant. À Taïo-hae il y a aussi des blancs établis, savoir un Anglais et un Américain.

Les habitants de Hiva-hoa et de Tahou-aita sont en (227) guerre et s’administrent mutuellement des coups de lance et de bouhi (fusils) (* puhi), toutes les fois qu’ils peuvent en trouver l’occasion.

Sur cela je lui fais observer en souriant qu’ils doivent s’entre-croquer à belles dents. Mais prenant un air sérieux, il répond négativement, tout en confessant qu’autrefois c’était la coutume, mais qu’aujourd’hui les morts sont enterrés.

Je suis disposé à croire qu’ils se cachent de cette action vis-à-vis des Européens ; mais quand ils espèrent pouvoir le faire hors de leur présence, je doute fort qu’ils en soient venus au point de se priver définitivement de ce régal.

Suivant Moë, les habitants de Nouka-hiva seraient aujourd’hui en paix entre eux, et Keata-nouï (* Kiatonui était mort vers 1820) commanderait encore ceux de la vallée de Taïo-hae. Le roi de Tahou-aita se nomme Hio-tete (* Iotete). C’est un mauvais homme, et il ne peut en être autrement puisqu’il est ennemi. Ces deux mots sont toujours synonymes chez les sauvages, et bien souvent même chez les peuples soi-disant civilisés. Le roi de Fatou-hiva se nomme Taï-Hiohio.

Pour m’engager à aller mouiller en son île, Moë m’assura qu’un peu en dedans de la pointe près de l’extrémité ouest de Hiva-hoa, et sur sa bande nord se trouve un mouillage commode, tout aussi sûr que celui de Taïo-hae. Sans doute j’aurais été bien aise de pouvoir constater ce fait, mais j’étais si pressé par le temps qui s’enfuyait avec vitesse que je ne voulus pas m’exposer à perdre un ou deux jours dans une recherche qui serait peut-être inutile.

Après m’avoir donné ces renseignements avec une rare intelligence et des formes très-polies, Moë s’enhardissant de plus en plus, me prend à l’écart et me fait signe qu’il a quelque chose à me dire en secret. Je l’invite à parler. Alors prenant l’air le plus insinuant et le plus doucereux du monde, il me représente que je suis un très-grand chef, mais qu’il est aussi un grand chef, et qu’étant aussi riche que je le suis, il est juste que je lui donne des canons et des fusils (boubou (* pupu ?) et bouhi (* puhi)). L’air et le ton qu’il prenait en me contant cela étaient si comiques que j’eus beaucoup de peine à m’empêcher de rire ; cependant je lui répondis d’un grand sérieux que ces objets étaient tabous et qu’ils appartenaient au grand chef des Français qui me punirait, si j’en disposais sans son ordre.

Content de cette objection, sans se déconcerter le moins du monde, il me dit que je pourrais au moins lui donner poura, de la poudre. Quant à cet objet, je convins que je pouvais lui en donner et même beaucoup, mais qu’il fallait des cochons, des patates et des bananes en retour. Cette fois il insista en prenant un air suppliant, je lui répondis sur un ton aussi piteux que le sien, que mes hommes avaient grand-faim, et que si je ne leur procurais pas des vivres pour de la poudre, ils finiraient par se fâcher contre moi, et me casser la tête.

Moë fut-il réellement dupe de ma défaite ou bien (229) le rusé compère la prenant pour ce qu’elle était, jugea-t-il plus à propos de s’en contenter ? C’est ce que j’ignore. Mais ce qui est certain, c’est qu’ayant l’air d’admettre toute la justice de mon refus, et sans en paraître le moins du monde contrarié, il me pria avec la plus parfaite aisance de lui donner du tabac.

Sans doute je lui aurais accordé de grand-cœur cette faveur, si je l’avais pu, mais il me prenait là par mon faible, comme naguère la pauvre femme Pêcherais au havre Pecket (* ?). Je jugeai donc à propos de m’en tirer par une gasconnade. Affectant un air de mépris et presque comme si j’avais été offensé d’une pareille demande, je lui représentai que le tabac était tabou pour un grand chef comme moi, que c’était tout au plus bon pour les matelots et les chefs inférieurs, et que j’étais bien surpris que lui Moë pût en user s’il était réellement un chef de distinction, qu’au surplus il eût à s’adresser pour cela aux matelots. Rien ne devint plus plaisant que la figure de Moë ; le brave sauvage me regardait d’un air singulier, puis il tournait la tête vers les officiers dont plusieurs en ce moment même avait la pipe ou le cigare à la bouche. On voyait en lui la lutte de la vanité avec la sensualité. Enfin M. Demas lui ayant offert un paquet de tabac, ce dernier sentiment l’emporta, et il accepta, mais avec un certain air de protection, comme s’il eût fait une faveur à son donateur.

Ces sauvages, en guise de pendants d’oreilles, portaient des petits morceaux d’ossements de baleine ou de cochon, travaillés d’une manière assez délicate et (230) quelquefois ornés de petites têtes humaines sculptées. M. Roquemaurel avait apporté un rasoir un peu usé, pour essayer de l’échanger contre un de ces objets. Je ne sais si Moë vit le rasoir, ou si l’idée lui en vint spontanément ; quoi qu’il en soit, il s’empressa de m’en demander un comme une chose toute simple ; je lui dis que je n’en avais point, mais je lui fis comprendre, en lui montrant le lieutenant, que ce chef lui en céderait un s’il voulait lui donner en échange ses pendants d’oreilles. Il parut d’abord y consentir ; mais quand il eut le rasoir dans les mains, il le considéra en faisant une grimace indiquant le mépris au plus haut degré, puis il le rendit avec dédain à son propriétaire, après m’avoir expliqué que la lame était trop mince et trop étroite, et qu’en la frottant sur la pierre elle serait bientôt usée : par un geste expressif, il fit comprendre qu’il en désirerait un de six pouces de long sur trois pouces de large et épais à proportion. Je lui montrai un tranchant de cette dimension et plus grand encore ; cette fois il vit bien que je me moquais de lui, et il fit semblant de s’occuper de toute autre chose. Cependant le rusé matois suivait le rasoir du coin de l’œil. Puis au bout de quelques minutes il le redemanda comme pour l’examiner de nouveau ; après avoir tenté de l’obtenir pour un seul de ses pendants d’oreilles, il finit par les livrer tous deux ; mais non sans avoir développé un talent de négoce bien remarquable, et qui aurait pu faire honneur au juif le plus exercé.

Je fis servir un verre de grog à Moë qui l'avala (231) avec beaucoup d’aisance et de gravité, après m’avoir salué d’un at your health (* à votre santé) et en remerciant ensuite par un denke (thank’ee) (* thank you). Il eut soin d’ajouter qu’il connaissait aussi fort bien le sucre, le café, le thé, la bière, le pain, etc.

Comme il examinait la roue du gouvernail d’un air capable, je lui demandai s’il serait en état de gouverner un navire : d’un sang-froid imperturbable il répondit me steer ship very well, (* moi diriger navire très bien) et s’offrit à m’en donner la preuve.

Quand il ne prend pas son air bouffon, la tournure de Moë est noble, grave et assurée ; il a soin de ne point se compromettre avec les matelots. Il affecte un ton de supériorité vis-à-vis ses compatriotes, et vient me les présenter avec beaucoup de convenance et de dignité à mesure qu’ils montent à bord, puis il a soin de les faire retirer au large.

Cependant une petite brise d’est s’est relevée, et nous avons déjà quitté l’abri de l’île, aussi la mer est-elle un peu clapoteuse. Moë me le fait remarquer et me montre qu’elle fatigue sa frêle pirogue. Puis il me demande avec beaucoup de politesse la permission de s’en aller. Alors je lui propose de renvoyer sa pirogue et de m’accompagner sur le navire à Nouhiva ; il répond tranquillement qu’il y consent et reste volontiers, si je lui promets de le ramener ensuite sur son île, mais que dans le cas contraire ce serait pour lui une mauvaise chose. Comme je ne voulais pas tromper ce pauvre diable, ni le mettre dans l’embarras, je fus le premier à le congédier. (232)

Avant de me quitter, il me prie encore de lui donner un papier écrit avec les noms des deux navires et de leurs capitaines, pour pouvoir le montrer à ceux qui viendraient après devant son île. Il m’avait si bien amusé et j’avais été si satisfait de son intelligence et de son bon sens, que je lui fis cadeau d’une médaille en bronze de l’expédition, après lui avoir expliqué son contenu, son but et sa destination ; il en parut enchanté.

Je le croyais parti et nous étions encore à rire du spectacle qu’il nous avait donné, quand il reparut tout à coup pour nous donner un nouveau plat de son métier, digne des autres. Un de ses camarades, en voyant son rasoir, avait eu l’envie d’en avoir aussi un, et Moë s’était chargé de négocier l’affaire pour lui.

M. Dumoutier avait témoigné le désir d’avoir des pendants d’oreille et je l’abouchai avec Moë. Aussi le marché fut-il bientôt conclu. Le rasoir livré par M. Dumoutier était plus neuf et par conséquent plus épais que celui de M. Roquemaurel, Moë le reçut avec un air bien marqué de convoitise et de regret tout à la fois ; puis revenant tout pensif, il nous regarda en nous faisant signe de nous taire, et comme se ravisant tout à coup par un geste d’une admirable prestesse il ôta le rasoir qu’il avait soigneusement enveloppé dans un morceau de tapa, et le substitua au dernier qu’il venait de recevoir, puis alla le présenter d’un air sérieux à son collègue qu’il eut l’air de féliciter. Mais il me jeta un coup d’œil de côté comme pour me dire, ce n’est qu'un sot, (233) voyez comme je l’ai mis dedans. Enfin il poussa l’autre hors du bord et décampa.

Chacun de nous rit de bon cœur de ce nouveau tour de Scapin, et surtout des gestes dont il fut accompagné. Moë durant son long séjour avec les matelots, avait admirablement profité des leçons de cette espèce d’hommes qui se trouvent destinés dans chaque équipage à amuser les autres par des tours d’escamotage et de passe-passe ; mais il faut convenir que la nature avait dû le former à l’avance pour ce métier. Du reste tout en lui annonçait l’intelligence, sa partie frontale était bien développée, et je suis persuadé qu’avec une bonne éducation il eût pu devenir un homme remarquable dans son genre.

Il est juste d’observer que bien qu’il eût vécu avec les matelots, Moë s’exprimait toujours avec une grande civilité, avec des manières très-polies et n’avait jamais de jurons à la bouche, M. Demas en lui parlant espagnol proféra en plaisantant le mot caraxo. Moë sut très-bien lui faire observer avec politesse que c’était là un bien mauvais mot à prononcer. Moë comme ses camarades avait la peau de couleur peu foncée, dans les endroits où il n’y avait point de tatouage ; les traits de ces hommes m’ont paru beaucoup plus expressifs que ceux des habitants de Taïti. (* Tahiti)

À l’aide d’une jolie brise de l’est, nous avons pu faire route au N. N. O. La côte septentrionale de cette île s’est peu à peu développée en entier ; comme celle du sud elle est montueuse, peu boisée, et sillonnée du haut en bas par des ravins profonds qui semblent indiquer que l’île entière se réduit presqu’à l’arête centrale. Nous avons laissé sur notre droite Fatou- houkou, qui n’est guère qu’un rocher de peu d’étendue. À 9 heures 30' nous avons aperçu Houa-houna devant nous, et comme le point ne nous en plaçait qu’à huit milles environ, à dix heures nous avons mis en panne tribord amures.

26 Août.

À cinq heures du matin, je laissai porter au nord, puis à l’O. S. O. et prolongeai à deux milles de distance la côte sud de Houa-houna, côte qui paraît bien saine, mais qui n’offre aucune apparence de mouillage. L’île elle-même est très-haute, bien accidentée, couverte d’une belle verdure avec des bouquets d’arbres dans les ravins. Mais le bord de la mer est dépourvu de plage, et mes yeux même armés de lunettes ne purent y saisir aucun indice de population, bien qu’on nous eût assuré qu’elle était habitée. Sa bande méridionale est flanquée de deux îlots, l’un élevé et escarpé, l’autre bas et très-plat.

Quand nous eûmes dépassé Houa-houna, nous gouvernâmes directement sur Nouhiva dont les montagnes se développaient dans l’ouest, tandis que celle de Houa-Poou se montraient confusément dans le S. O. Nous avons couru rapidement, poussés par une belle brise d’est.

Au navigateur qui vient de l’est, le cap Martin, pointe S. E. de Nouhiva, se présente sous la forme (235) d’une falaise nue, noire, taillée à pic et surmontée par une roche quadrangulaire qui simule assez bien la forme d’un vieux château en ruines. Mais pour celui qui vient du sud et du S. O., cette forme fait place à celle d’un gros pouce incliné vers la mer.

À midi précis, nous passâmes au sud et à un mille au plus de cette pointe, et bientôt la vaste baie des Taïpiis (* Taipi) se découvrit à nos regards, avec sa double anse et ses riants coteaux, mais sans ces villages populeux, ces jolies habitations et ces nombreuses forteresses citées avec emphase par Porter et Paulding. Tout ce que je pus apercevoir fut trois ou quatre petites cases perchées sur le penchant des collines.

Cette baie paraît d’un accès facile et libre de dangers, seulement il faut veiller à une petite roche qui s’élève environ à un mètre au-dessus de l’eau, à deux encâblures de la pointe Martin (* Le rocher Teohotekea). Continuant ma route sous toutes voiles le long de la côte de Nouhiva, je cherchais attentivement les deux îlots et la raie blanche que Porter signale pour la reconnaissance de l’entrée de la baie Taïohae ou Anna-Maria.

Longtemps je ne vis rien ; enfin je reconnus la sentinelle de l’est, roc nu, noirâtre, haut, irrégulier et séparé de l’île par un canal de 100 mètres au plus de large, puis la raie en question, traçant à peu de distance à droite un sillon presque perpendiculaire qu’on prendrait volontiers pour une cascade ; enfin un peu plus loin, la sentinelle de l’ouest, îlot conique assez élevé et d’un aspect grisâtre mais moins terne que celui du premier. (236)

Dès-lors ma marche est devenue assurée, j’ai gouverné sur la sentinelle de droite que j’ai contournée à moins de cent brasses de distance, en venant promptement sur tribord. Puis j’ai gouverné sur le fond de la baie qui s’est bientôt montrée dans toute son étendue avec ses riantes plages, ses frais ravins et surtout sa majestueuse enceinte de hautes montagnes qui lui donnent l'aspect d’un immense amphithéâtre.

Favorisés par une charmante petite brise du sud, nous avançâmes paisiblement vers le fond de la baie, où se balançait un navire baleinier à trois mâts qui hissa son pavillon (américain). À mi-chemin, nous fûmes accostés par une baleinière. Un homme monta à bord qui se dit être Américain des États-Unis, se nommer Hutchinson, et être établi depuis deux ans dans l’île. Puis il se mit à vouloir me faire des questions, et enfin il m’offrit ses services comme pilote. Je l’envoyai se promener et je lui répondis sèchement qu’il voyait bien que ses services m’étaient inutiles, et que je savais où il fallait mouiller.

Puis je continuai ma route sans plus m’occuper de mon homme, et allai laisser tomber l’ancre à 12 brasses, fond de sable vasard à une encâblure environ du morne où Porter dut former son établissement (* La colline Tuhiva). Cinq minutes après, la Zélée prenait son poste à une encâblure environ dans l’est.

VOLUME IV

CHAPITRE XXV.

Séjour à Nouka-Hiva.

1838.

28 Août.

L'Astrolabe et la Zélée à Taiohae - Le Breton - Août 1838

Le 3ème navire est le baleinier américain Roscof

À peine l’ancre est-elle tombée, que nous sommes entourés par une foule de pirogues. Les naturels qui les montent sont avides de nous rendre visite, mais leur attitude méfiante indique qu’un peu de frayeur se mêle à leur curiosité. Du reste très-peu se montrent armés ; leurs pirogues ne contiennent que des provisions en petite quantité. En s’approchant de nous, ils témoignent peu d’empressement à monter à bord ; ils semblent même attendre, avant de s’y aventurer, que nous ayons fait preuve d’intentions pacifiques.

Tout à coup, l’attention générale est détournée vers un point tout nouveau : non loin de nous, un bruit confus de voix glapissantes s’élève du sein de la mer, et se rapproche sans cesse. D’abord je n’aperçois qu’une foule de têtes noires au-dessus des eaux ; mais bientôt je ne puis douter que (6) ce ne soit l’essaim complet des jeunes beautés de l’île, qui, fidèles à leurs anciennes coutumes, viennent prendre nos navires à l’abordage. Pour éviter un premier moment de désordre, qui ne pouvait manquer de suivre une invasion si extraordinaire, je donne l’ordre de hisser les filets d’abordage. Moins réservées que les hommes, les femmes accostent les corvettes, et s’accrochent à tout ce qui peut faciliter l’escalade. En un moment elles arrivent sur les bastingages, mais là elles trouvent les filets solidement tendus, qui leur opposent un obstacle qu’elles n’osent point franchir. Toutefois, elles auraient certainement essayé de le surmonter, si on ne leur eût fait signe qu’elles devaient rester tranquilles. Pour consoler ces pauvres créatures, je leur fais dire qu’à la nuit je les laisserai pénétrer dans le navire, et dès ce moment elles restent paisiblement debout, causant entre elles, et formant tout autour des corvettes une ceinture vivante d’un effet aussi bizarre que nouveau.

La plupart de ces filles ont de douze à dix-huit ans, mais quelques-unes sont beaucoup plus jeunes et n’annoncent guère plus de huit à dix ans. Toutes sont à l’état de nature ; elles n’ont d’autre vêtement que le ceinturon étroit qui leur entoure les reins. Elles sont généralement plus blanches que dans les autres archipels de l’Océanie. Avec des mains et des pieds bien tournés, une gorge bien placée, des yeux vifs et expressifs, plusieurs ont encore des minois assez agréables, et quelques-unes même peuvent (7) passer pour gentilles. Toutefois, je ne trouve point-là ces beautés remarquables et ces nymphes délicieuses dont plusieurs navigateurs et surtout Porter et Paulding font des descriptions si pompeuses.

On dira, il est vrai, que je ne puis être pour elles qu’un juge bien sévère, avec mes idées taciturnes et ma santé peu florissante ; mais il en est autrement pour ces jeunes officiers et ces ardents marins, pour qui la relâche de Manga-Reva n’a fait qu’ajouter aux privations de deux mois de traversée. Aussi la vue de ces beautés toutes nues, qui sont là étalant leurs charmes sous toutes les formes et semblant les provoquer du geste et du regard, leur cause de bien fréquentes distractions. Toutefois, je dois dire à leur louange qu’ils sont patients et raisonnables. Les travaux s’exécutent paisiblement, et l’heure désirée est attendue, sinon avec patience, du moins sans murmures et sans aucune infraction à la discipline.

Ce soir, à 6 heures, le coup de canon de retraite sera tiré par l’Astrolabe, et aussitôt les filets d’abordage s’abaisseront. Sans doute je dois m’attendre à quelques reproches de la part des esprits sévères, qui ne voudraient voir là qu’un acte de faiblesse ou de condescendance coupable de ma part ; mais c’est après de mûres réflexions que je crois qu’une liberté entière est encore le moyen le plus sûr de prévenir les désordres. Si j’avais cherché à isoler mes matelots à bord, ils eussent constamment été entraînés vers la terre où les conviaient les plaisirs, je les aurais volontairement exposés aux infractions les plus graves à la discipline (8) du bord, sans rien sauver de leur moralité. En outre, des désirs facilement satisfaits sont bientôt éteints. Enfin, je sais que la présence des filles à bord des navires est une sorte de garantie contre les intentions hostiles des naturels, s’il leur prend envie d’en concevoir.

En général les hommes sont mieux que les femmes, ils s’accordent parfaitement avec les descriptions qui ont été faites, et me rappellent bien les portraits des chefs que M. Krusenstern a donnés dans son ouvrage. Plusieurs d’entre eux annoncent la vigueur, la force et même l’intelligence. Il est certain qu’ils doivent occuper un degré élevé dans l’échelle des nations polynésiennes, et je crois qu’avec de l’éducation et de bons exemples, on pourrait en faire une peuplade intéressante.

Malheureusement, par suite de leur contact avec les Européens, ils n’ont fait jusqu’ici que perdre le peu de qualités qu’ils avaient, et n’ont acquis que les vices de leurs hôtes. À la suite de la civilisation, les maladies ont rapidement étendu leurs ravages au milieu de celte population, et souvent ces malheureux, couverts de plaies hideuses, ignorant les moyens de se traiter, voient arriver la mort dans les souffrances affreuses dont ils ont puisé le germe dans les plaisirs des sens. Je dois dire cependant que la majeure partie des maladies de ce peuple est attribuée à d’autres causes.

Parmi les hommes à qui j’ai interdit sans exception les accès du navire, il s’en présente un, nommé Opou-Vahiné (* Hopevehine, oncle de Temoana, régent de la chefferie depuis le départ de ce dernier en 1834. Présent au baptême de Temoana en 1853, il est décédé le 13 mars 1877), qui me frappe par la régularité de ses (9) formes, la beauté de ses traits, et son intelligence. Pour lui je lève la consigne et je l’admets à bord. Il paraît très-sensible à cette faveur, et se comporte très-décemment. Cependant il n’appartient qu’à la classe moyenne de la société ; du reste, aucun chef de quelque importance ne s’est présenté à bord, lors de notre arrivée. C’est ce que me dit Hutchinson, dont j’obtiens encore les renseignements suivants :

On n’avait point vu à Nouka-Hiva la frégate la Vénus ni entendu parler des missionnaires qu’elle devait apporter (* Dupetit-Thouars les avait déposés à Tahuata trois semaines auparavant ; n’y ayant pas fait escale, Dumont d’Urville l’ignorait). Le dernier bâtiment de guerre qui y avait passé était la corvette le Vincennes, qui y avait montré le pavillon des Etats-Unis trois ans auparavant. En ce cas ce navire aurait paru deux fois dans l’archipel Nouka-Hiva, car c’est encore le Vincennes qui, en 1829, y apporta le missionnaire Stewart. (* C’était bien neuf années auparavant, en juillet/août 1829. Consulter le récit en cliquant sur ce lien.

Le véritable chef de cette vallée aurait dû être Mouana (* Moana ou Temoana) dont Stewart a fait mention. Mais les naturels n’ayant point voulu écouter un missionnaire anglais qui s’était établi dans cette baie sous la protection du chef, Mouana avait pris le parti de quitter l’île avec le missionnaire (* en avril 1834 ; il était alors âgé d’environ 14 ans). En partant il avait menacé ses sujets de venir avec un bâtiment de guerre menewe (man- of-war) (* En anglais, man-of-war/man-o’-war désigne tous les navires de guerre) pour les tuer ou les faire chrétiens. Mouana était parti depuis deux ou trois ans. On le croyait pour le moment à Taïti ou à Rotouma (*Rarotonga (?) ; en réalité, Temoana avait été jusqu’en Grande-Bretagne d’où il était allé à Rarotonga avec un missionnaire anglais, en passant par Tahuata en 1836. Il reviendra définitivement en décembre 1839). Les dignes Nouka-Hiviens, qui ne goûtaient pas du tout l’alternative dans laquelle les avait laissés leur roi lors de son départ, avaient grand-peur de son retour. Aussi (10) la présence de nos navires, qu’ils soupçonnaient de ramener Mouana, leur causa d’abord une grande inquiétude, et il faut reconnaître que leurs craintes avaient quelques fondements après les menaces de leur auguste souverain. C’est là l’explication des questions répétées que m’adressaient à chaque instant les hommes et même les femmes en me disant d’un air inquiet Mouana ? Mouana ? que je confondis d’abord avec menewe ? menewe ? (Vaisseau de ligne). Je croyais comprendre qu’ils voulaient m’exprimer leur inquiétude et leur surprise à la vue de deux navires de guerre dans leurs îles, mais bientôt je compris qu’ils voulaient savoir si leur roi se trouvait sur nos navires, et s’ils étaient menacés par son retour dans leur indépendance chérie. Aussi je m’empressai de les rassurer, et ils en avaient réellement besoin, car nos premières réponses, toujours affirmatives lorsqu’ils me criaient Mouana, les avaient de plus en plus confirmés dans leurs craintes.

Pakoko - Portrait d'Ernest Goupil - Taiohae - Août 1838

Depuis l’absence du chef suprême, la vallée reconnaît trois chefs principaux, nommés Nia-Hidou (*Niehitu, autre oncle de Temoana, décédé en décembre 1844), Vavai-Noui (* Vavai nui ?) et Pakoko (* Allié de famille à Temoana mais d’origine Hapaa, il fut fusillé par les Français le 21 mars 1845 pour avoir commandité l’assassinat de cinq soldats français le 27 janvier 1845 à Taiohae), mais leur supériorité était plutôt morale et religieuse, que positive et absolue; leur autorité paraît se réduire aux seuls privilèges d’imposer le tabou, et de présider certaines cérémonies qui ont déjà beaucoup perdu de leur importance aux yeux de ces sauvages.

Hutchinson se loue beaucoup de la conduite des naturels à son égard, et à celui de tous les Européens (11) établis parmi eux. Il croit que nous n’avons à redouter de leur part aucune insulte, aucun acte de violence. Mais en même temps il nous engage à nous défier constamment de leur avidité et de redouter leurs larcins ; car ils ont conservé pour le vol un goût tout particulier.

Les cochons sont dans ce moment tabous dans la vallée de Nouka-Hiva, c’est dire qu’il ne nous sera pas possible d’en acheter ; mais pour de la poudre et des fusils, nous pouvons nous en procurer dans les vallées voisines des Tai-Piis (* Taipi, de Taipivai, Hooumi), de Tai-Hoa (* Taioa de Hakaui) ou de Ata-Touka (* Atitoka de Aakapa). Les Tai-Piis sont constamment en guerre avec les naturels de notre baie. Du reste, toutes ces tribus sont peu redoutables par le nombre de leurs combattants ; la vallée de Nouka-Hiva ne compte guère plus de mille habitants ; leurs voisins, les Hapas (* Hapaa), sont encore moins nombreux, et le chiffre des Tai-Piis ne s’élève pas au-delà de deux mille. Les habitants du sud de l’île auraient, dit-on, renoncé au cannibalisme, tandis que ceux de la bande nord auraient conservé ces horribles festins. Hutchinson ne connaît pas grand-chose de la religion de ces sauvages, du reste elle est presque abandonnée. Les objets les plus directs de leur culte sont les reliques de leurs chefs ou de leurs prêtres. Lorsque ces derniers sont parvenus à un âge avancé, il arrive souvent que même de leur vivant on leur donne les titres et les pouvoirs des dieux (atouas) (*Etua ; atua est un mot tahitien). Le nom du chef le plus vénéré était celui d’Akaii (* ?).

Le capitaine du navire américain le Roscof vient (12) me rendre sa visite. Il fait la pêche du cachalot, mais sur 2,600 barils que comporte le chargement de son navire, il n’a pu encore en recueillir que 400, et il y a vingt-deux mois qu’il tient la mer. Aussi se plaint-il amèrement de son métier, qu’il regarde comme fort peu avantageux, quoique très-pénible. Le Roscof vient de Taïti, où il n’a fait que passer ; les vivres, dit le capitaine, y sont à des prix si exorbitants, qu’il est presque impossible aux baleiniers de s’en procurer.

M. et Mme Moerenhout (* Le consul de France à Tahiti) avaient été assaillis durant la nuit par deux brigands, dont le. but était de les assassiner. On conservait l’espoir de voir M. Moerenhout se rétablir, mais sa femme était dans un état désespéré. M. Pritchard venait de recevoir le titre de consul de l’Angleterre ; je m’étonne que le cabinet de St-James ait pu oublier à ce point tout sentiment d’humanité et de dignité nationale.

Le capitaine du Roscof avait aussi passé à l’île Charles, dans les Galapagos. Villamil avait quitté sa colonie naissante de buveurs d’eau ; son successeur Sanchez avait été fusillé par ses administrés, et le gouvernement de Colombie s’était emparé de l’établissement.

Empressé de reconnaître les lieux, immédiatement après mon dîner, je descends avec M. Roquemaurel pour faire un tour de promenade. Hutchinson est notre guide. Je vois d’abord avec satisfaction que l’eau pourra se faire facilement devant les corvettes, en ayant toutefois le soin de descendre les pièces vides sur la grève, puis de les rouler pour les embarquer (13) sur les chaloupes lorsqu’elles seront pleines ; la mer semble briser avec force à la plage, et les embarcations ne doivent jamais y rester échouées.

Nous traversons ensuite le village. Il se compose de cases éparses, établies sans ordre au fond de la vallée, et ombragées par des bouquets d’arbres de toutes espèces. Quelquefois les naturels les plus prévoyants entourent leurs demeures de petits vergers où ils cultivent des patates douces, du taro, et même quelques pommes de terre. Ces sauvages évidemment habitués à voir fréquemment des visages européens, témoignent peu de curiosité à notre aspect. Ils cheminent tranquillement près des officiers qui sont descendus à terre, et cherchent par des échanges à en obtenir quelques bagatelles. Du reste, ils entendent parfaitement le commerce à leur profit. Nous remarquons quelques cochons près des habitations, mais fort peu de poules.

Vers le centre du village, et sur le bord d’un ruisseau peu abondant, nous admirons un immense figuier (houa) (* Aoa, un banian) dont les cimes touffues couvrent un espace immense.

Aux environs j’observe de larges et hautes murailles construites en pierres sèches, et qui sans but aujourd’hui, ont dû appartenir jadis à de splendides moraïs (* Le tohua Pikitouaomauia, désormais terrain de la Mission catholique). Toutes les remarques que j’ai pu faire pendant mon séjour à Nouka-Hiva, m’ont conduit à penser que cette tribu a été jadis bien plus nombreuse et bien plus puissante qu’elle ne l’est aujourd’hui.

En revenant au bord de la mer, Hutchinson me (14) montra la case qu’occupait le missionnaire (* Les missionnaires protestants anglais dont Alexander en 1833-1834). C’était un des plus beaux édifices de la vallée qui par sa position et ses dépendances, devait être jadis une demeure fort agréable (* C’est paepae Haèèi, qui se dresse encore de nos jours au-dessus de la boulangerie Joseph ; signalée par Krusenstern en 1804 comme étant la résidence du chef Kiatonui, c’est un de ses successeurs, le chef Hape, lui aussi oncle de Temoana qui y résidait avec ce dernier en 1833. Il l’avait laissée aux missionnaires pour y habiter). Les naturels, disait Hutchinson, ne faisaient aucun cas du missionnaire mais ils cherchaient surtout à lui enlever le peu d’objets européens qu’il possédait. Ils employaient toute leur adresse pour se munir de papiers et de livres, dont ils se servent pour fabriquer des cartouches, et dont pour cela ils sont fort avides. Ils ne connaissaient aucun obstacle lorsqu’il s’agissait de saisir ces objets, ils enlevaient les portes et détruisaient les murailles de bambous et même celles de pierres, lorsqu’ils ne pouvaient pas les franchir. Quelques naturels séduits par les charmes de la femme du missionnaire, cherchèrent à s’en rapprocher, mais ce saint apôtre ne voulut point pousser la charité jusqu’à l’oubli de ses droits comme époux, et il finit par trouver par trop indiscrets ces bons sauvages si indifférents de leur côté sur les actions de leurs propres femmes et qui ne concevaient pas trop les répugnances du mari.

Un peu plus loin, Hutchinson me montra la demeure de Nia-Hidou (* Peut-être le paepae Pikivehine), son patron, et l’un des trois grands personnages de la baie. Je me proposais d’aller lui rendre ma visite, mais à notre approche ce valeureux chef avait décampé, et malgré les cris de notre guide américain qui l’appelait de toutes ses forces, il se mon trait peu empressé de paraître devant nous. Enfin d’un petit bois d’Hibiscus, où il s’est réfugié, il se hasarda à répondre à Hutchinson. Il fallut toute la (15) rhétorique de notre Américain pour déterminer ce malheureux à nous attendre. Je le trouvai au milieu de ses femmes et de ses enfants, tout tremblants à notre approche. Pour apaiser leur frayeur, je leur fis quelques cadeaux ; mais je fus bien vite convaincu que le meilleur moyen était de m’éloigner ; c’est ce que je fis.

Partageant les inquiétudes de ses compatriotes, le pauvre Nia-Hidou s’était sans doute persuadé que je venais rétablir Mouana sur le trône, et les missionnaires dans l’île, et que pour premier acte d’autorité je venais saisir sa personne pour la mettre en lieu de sûreté. Nia-Hidou est un homme d’une quarantaine d’années. Sa tournure est commune, sa taille peu avantageuse et sa physionomie un peu niaise. Je doute fort que cet homme ait jamais été un grand guerrier, et il est heureux pour lui que sa naissance l’ait placé dans une position élevée car il est probable qu’il ne se serait jamais beaucoup élevé par son mérite personnel. Sa cabane, construite suivant la forme adoptée dans ce pays, offrait cependant quelques commodités et un certain commencement de confortable européen, qu’elle devait sans doute au goût d’Hutchinson, le conseiller de Nia-Hidou.

Enfin, je reviens le long du rivage, qui sauf quelques plages de sable, est presque entièrement couvert de gros galets, ce qui en rend l’accès peu facile pour les embarcations. Quelques groupes de naturels, presque entièrement composés d’hommes, s’occupent sur la grève, les uns à prendre le frais, les autres à (16) se baigner. Enfin quelques-uns sont paisiblement groupés autour des embarcations qui attendent à la plage.

En regagnant mon canot, je visitai une colline dénudée et peu élevée qui forme une presqu’île, s’avançant légèrement dans la mer, et offrant un petit abri aux embarcations (* Tuhiva, emplacement de l’ancien Fort Collet que Dupetit-Thouars fera construire à son arrivée en 1842). Il y a là une assez jolie petite plage de sable sur laquelle viennent accoster les canots (* La plage de Vainaho) ; grâce à la presqu’île, le ressac n’y est pas très- fort, et les embarcations y trouvent un débarcadère assez commode. Précisément au pied de la colline et sur le bord de la grève se trouve l’habitation de Patini (* Paètini), qui fut 25 ans auparavant la maîtresse de Porter, qui en célébra la beauté tout en se plaignant de ses nombreuses infidélités. Fille du vieux roi Rata-Noui (* Kiatonui ; elle était sa petite-fille), elle était parente du jeune roi Mouana, auquel elle paraît encore aujourd’hui porter un vif intérêt.

Paetini - Portrait d'Auguste Le Breton - Taiohae - Août 1838

Cette femme qui doit avoir au moins 40 ans, est encore bien conservée. Sa figure est agréable et ses manières ont quelque chose de noble et de distingué, qui la distingue facilement de ses compagnes. Elle s’est constitué sur-le-champ l’amie des Français, et en effet elle fait preuve pour nous de toute la bienveillance possible.

Malheureusement elle ne paraît avoir aucune autorité sur ses sujets, bien que ces derniers lui accordent le titre pompeux de reine (quini, qui évidemment vient du mot anglais queen). Elle m’invita à entrer dans sa case, pour me demander mes bons offices en faveur de deux de ses parents qui, couverts (17) d’ulcères, offraient le plus hideux spectacle. Sans doute Patini s’était fait une haute idée de la médecine européenne, et elle me croyait doué de toute la science d’Esculape. Du reste, elle était si accoutumée à cette vue dégoûtante, qu’elle paraissait à. peine s’en apercevoir. C’était une pensée bien douloureuse que celle de songer qu’un homme souvent beau et bien portant pouvait à chaque instant être attaqué par une maladie aussi cruelle. Un aventurier espagnol, d’une mauvaise mine, aguerri contre de pareilles craintes, servait dans ce palais sauvage, et était à la fois l’amant aimé et le serviteur de cette reine.

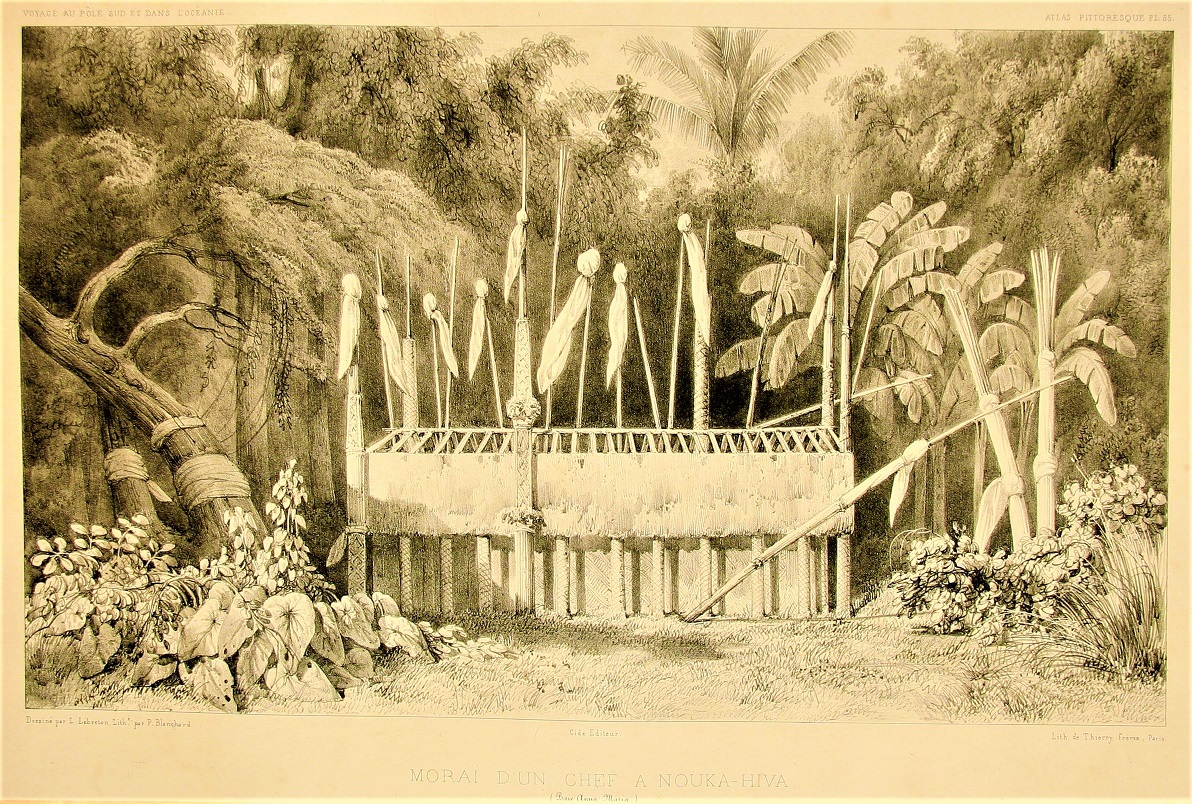

Près de cette maison, je distingue un moraï de chef. (Pl. LV.) (Planche 55)

SIte funéraire/Moraï - Auguste Le Breton - Taiohae - Août 1838

La hauteur des signes hiéroglyphiques qui couvrent les arbres environnants, le nombre des banderoles coloriées qui flottent au gré des vents, indiquent la destination de ce petit monument.

Je fais à Patini quelques petits cadeaux dont elle paraît satisfaite, puis je me rembarque, et je rentre à bord vers six heures.

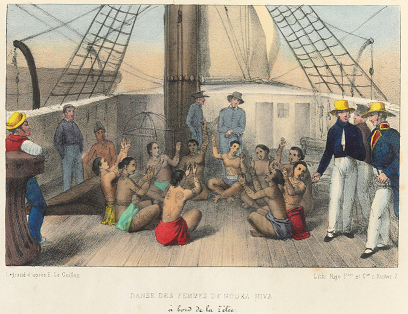

Le coup de canon de retraite venait de retentir dans la rade, et l’accès des corvettes avait été permis aux tendres Nouka-Hiviennes. Aussi à mon arrivée je trouve le pont du navire envahi par les jeunes filles qui rient, chantent et folâtrent avec toute liberté. Nos galants matelots empressés autour d’elles se disputent leurs faciles faveurs. À chaque coin du navire se présentent des scènes burlesques, des groupes animés, dignes du pinceau de Callot, mais qu’il serait difficile de décrire. Bientôt las d’un spectacle où (18) mon rôle se réduit à celui d’observateur, je me réfugie dans ma dunette en faisant la défense aux nymphes nouka-hiviennes d’en approcher à plus de dix pas.

Enfin, la satiété, les fatigues, et surtout la fraîcheur de la nuit apaisent par degré l’ardeur de nos matelots. Vers minuit, les femmes réunies, forment un cercle, et exécutent une danse lascive, dont elles attendent sans doute les plus beaux résultats de séduction, et ensuite tout rentre peu à peu dans le silence, et le reste de la nuit s’écoule paisiblement.

« Danse des femmes de Nouka-Hiva » - par Le Guillou, à bord de la Zélée - Taiohae - Août 1838

27 Août.

Au point du jour, M. Roquemaurel me fait demander ce qu’il faut faire des femmes ; ma réponse est de les renvoyer à terre, par la même voie qui les avait conduites à bord des corvettes. Et aussitôt M. Roquemaurel, sans autre explication, met cet ordre à exécution. La suite en est un bain matinal qui n’est pas du tout du goût de nos belles ; un moment même il y a de l’hésitation parmi elles, mais enfin deux ou trois, prenant bravement leur parti, sautent à l’eau, et le reste de la troupe ne tarde pas à les imiter. On m’assure cependant que la décision n’a point été prise sans de forts murmures parmi le troupeau féminin, et sans avoir maudit le commandant du navire, si indifférent pour tant de charmes. Je ris de bon cœur et m’applaudis de ce qui est arrivé, prévoyant dès-lors un abandon complet, et espérant ne plus voir se renouveler l’orgie de la nuit dernière. Pour certaines raisons particulières j’avais pu consentir pour une fois aux scènes qui venaient de se passer, mais je n’étais (19) nullement disposé à les voir se renouveler tous les jours que je voulais encore passer à ce mouillage.

Pendant une bonne partie de la nuit, les eaux de la baie ont été éclairées par une brillante illumination. C’étaient les naturels qui pêchaient dans leurs pirogues au moyen de tisons enflammés. Ils prennent une grande quantité de petits poissons qui vivent dans la baie, réunis en troupes nombreuses. Du reste, tous ces flambeaux qui jettent une puissante lumière, produisent un spectacle très-animé, d’un effet bizarre et tout nouveau pour nous.

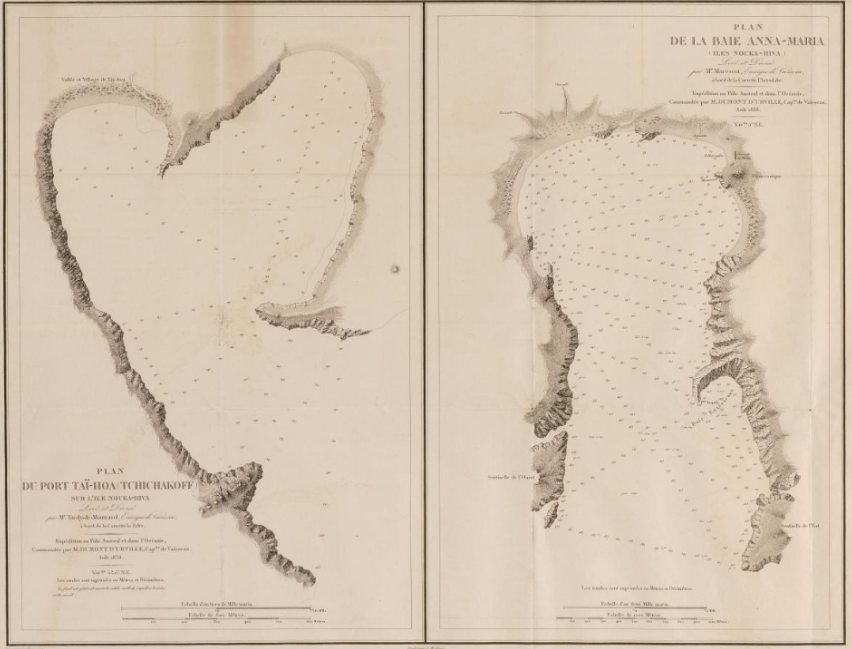

Pendant le temps que nous devons passer au mouillage, M. Marescot est chargé de lever le plan de la baie, travail dont il s’occupe avec beaucoup de zèle et d’assiduité.

Baies de Taiohae et Hakaui - Relevés exécutés par M Marescot - Nuku Hiva - Août 1838

La chaloupe sera exclusivement occupée à faire notre provision d’eau, et elle fera trois cargaisons complètes dans la journée.

Hutchinson se charge de procurer à la mission son chargement de bois à brûler, moyennant quelques haches et herminettes, mais il faut que nos matelots aillent le couper, car notre Américain manque d’outils pour cela.

Vers midi, je me rends à terre avec M. Jacquinot ; notre intention est de faire un tour de promenade dans l’ile, et dans ce but nous nous dirigeons vers le fond de la vallée. Nous y remarquons partout une végétation vigoureuse et variée. Nous y rencontrons encore quelques moraïs ruinés, indices certains que jadis la population fut bien plus considérable. À une petite (20) distance de la mer nous trouvons encore quelques traces de cultures et d’habitations aujourd’hui non occupées, qu’entourent de beaux bosquets de cocotiers et d’arbres à pin (*pain).

Au bord d’un petit champ de patates, je trouve un individu de mauvaise mine, que j’aurais certainement pris pour un sauvage dont il a la couleur, s’il ne m’eût constamment répondu en anglais. Il se dit natif de Rhode-Island (États-Unis), et depuis quelques années il s’est établi dans l’île. Sans doute, il y est arrivé à la suite de quelque navire américain, dont il n’a pas consulté le capitaine avant de l’abandonner.

Il me réitère l’assurance que les naturels sont incapables de faire du mal aux Européens, et cependant il ne se font aucun scrupule de manger tous les Tai-Piis (* Taipi) qui tombent entre leurs mains. Il me raconte même que, lors de son arrivée, il y a deux ou trois ans, les habitants de Nouka-Hiva n’hésitèrent pas à assommer un Américain établi depuis huit à dix jours parmi eux, parce qu’il avait volé les patates d’un chef puissant. Sur le moment, les cannibales se contentèrent de manger l’œil droit de leur victime et ils enterrèrent le corps ; mais deux jours après ils l’exhumèrent et le dévorèrent en entier. Un navire de guerre américain qui passait quelques temps après l’événement, envoya des soldats armés pour s’emparer du chef qui avait été l’auteur du coup, mais celui-ci put s’enfuir dans les montagnes et par suite éviter toute correction. (* La légende raconte qu’il s’agissait de Pakoko).

(21) Nous franchissons ensuite une colline tapissée par une belle et riche pelouse qui pourrait fournir d’excellents pâturages pour des bestiaux, et nous rentrons dans la vallée où se trouve la plus grande partie des habitations. Les cases y sont disposées d’une manière assez pittoresque, presque toutes sont entourées de petits vergers clos de murailles. Quoique petites, les maisons sont assez solidement bâties, le plus souvent elles sont élevées sur de petites terrasses, qui les mettent à l’abri des ravages que pourraient leur causer les torrents d’eau de pluie qui doivent descendre de la montagne par les temps d’orage. La porte est généralement très-basse, quelquefois de petits escaliers servent pour monter sur les terrasses, souvent c’est une simple échelle assez mal construite, ou même une pente rapide qui rendent encore l’accès de ces plates-formes plus difficile. À l’intérieur on ne remarque que quelques nattes en paille étendues sur le sol ; deux poutres séparées par un espace de 1 mètre à 1m 40 servent l’une d’oreiller, et l’autre d’appui pour les pieds ; cet ensemble forme le lit de toute la famille, et compose tout le mobilier de la maison. Enfin des corbeilles, des sacs, des vases en cocos, et des nattes sont suspendus au plafond et le long des murailles de la cabane.

Dans toutes les cases où nous jetons les yeux, nous voyons les hommes étendus nonchalamment sur le sol, et semblant ne connaître d’autres occupations que celle de dormir ; les femmes sont chargées de tous les soins et tracas du ménage. Quelques-uns de ces sauvages (22), sans se déranger, nous invitent à entrer et à prendre place à leurs côtés, mais le plus souvent ils se contentent de nous regarder d’un air indifférent, sans daigner se déranger de leur position.

Nous reconnaissons dans plusieurs de ces habitations quelques-unes des jeunes filles qui avaient passé la nuit à bord des corvettes. Elles ont l’habitude de s’envelopper dans des nattes enduites de poussière de curcuma, qui teignent leur corps en jaune et lui communiquent une odeur très-forte et assez désagréable. Ces femmes attachent un grand prix à ce complément de toilette, non-seulement à cause des parfums assez nauséabonds qui en sont la suite, mais encore parce que la poussière de curcuma passe pour donner à la peau beaucoup de souplesse et de poli.

Notre promenade nous conduit encore devant l’habitation du chef Nia-Hidou. Cette fois nous le trouvons occupé à déjeuner à l’ombre d’un bel Hibiscus ; il est entouré de ses femmes et de ses gens ; il semble bien plus rassuré que la veille et il nous offre poliment quelques patates douces auxquelles nous goûtons. M. Goupil même a déjà commencé le portrait de ce chef qui laisse toute liberté à cet égard à notre zélé dessinateur.

Niehitu - Portrait d'Ernest Goupil - Taiohae - Août 1838

Je vais ensuite jusqu’à l’habitation de Hutchinson, et je me repose quelques instants sous sa cabane ; je la trouve semblable à toutes celles que j’ai déjà visitées. Cependant elle est un peu mieux emménagée, et parmi les objets suspendus à ses murailles, j’en remarque quelques-uns de fabrique européenne.

(23) Hutchinson venait de m’offrir une arme provenant de l’île Houa-Poou (* Ua Pou), et je le gratifie en retour d’un verre d’eau-de-vie dont il est très-friand. Sa fille, âgée de 8 à 10 ans, le voyant savourer avec délices ce nectar inconnu pour elle, le supplie instamment de le lui faire goûter ; mais Hutchinson lui observe qu’elle mourra infailliblement si elle boit après ce tabou-tabou (en me désignant ainsi comme un homme élevé au plus haut degré). La jeune fille me regarde alors avec effroi, et dès-lors elle refuse avec persistance ce qu’elle désirait si vivement un instant auparavant. Mes invitations pressantes, les signes d’amitié par lesquels je cherche à la rassurer, rien ne peut vaincre sa répugnance à cet égard.

De la case même de notre Américain, on aperçoit à travers l’ouverture de la baie, les sommets de l’île Houa-Poou. Cette circonstance me suggère l’idée de le questionner sur l’existence de l’île Tiberonnes. Hutchinson m’assure, sans hésiter, que les habitants de Houa-Poou avaient connaissance de celte île, et qu’ils allaient même quelquefois la visiter. Sur leur rapport, il affirme que cette terre est haute, et que sur toute sa côte on ne trouvait qu’une petite plage de sable où les canots peuvent accoster quand le temps est beau. Il n’y a en ce moment qu’un seul naturel qui y a été abandonné par quelque pirogue de sauvages. Les naturels n’estiment la distance de Houa- Poou que de 50 lieues environ, ce qui pour eux représente une journée et demie de navigation.

Rentré à bord de la corvette, mon maître d’hôtel (24) Joseph vient me raconter une petite aventure qu’il ne sera point inutile de rapporter ici, afin de mieux faire connaître l’esprit de ces sauvages. Mon domestique s’acheminait vers le fond de la vallée ; il portait dans un panier différents objets d’échange, dans l’espoir de se procurer quelques provisions pour ma table. Un naturel officieux qui avait remarqué tout ce que contenait de précieux pour lui le havre-sac de Joseph, s’empressa d’offrir ses services pour servir de guide à l’Européen ; mon maître d’hôtel accorde bientôt à son compagnon assez de confiance pour lui faire porter son panier. Le sauvage se charge avec plaisir de ce fardeau, et tout va bien pendant quelque temps. Mais bientôt le naturel, après s’être peu à peu éloigné le plus possible du maître du panier, se met à fuir de toute la vitesse de ses jambes, emportant avec lui tout ce qui lui a été confié. En ce moment Joseph est inspiré par une idée heureuse, il tire sa montre de sa poche, et la tourne d’un air menaçant vers le fuyard en lui montrant de l’autre côté les corvettes qui se balancent sur leurs ancres. À ce geste, le sauvage frappé de terreur s’arrête d’abord, puis il se rapproche peu à peu de celui qu’il voulait voler, en faisant des détours à peu près semblables à ceux que fait un chien lorsque son maître le rappelle à lui pour le corriger. Enfin, le naturel pose le panier aux pieds de Joseph, mais en même temps il saisit un rasoir et fuit de nouveau le plus rapidement possible ; mais celui-ci tient encore le terrible instrument entre ses mains et reproduit ses menaces. Le sauvage (25) rapporte immédiatement le rasoir et parait tout tremblant ; enfin il demande à l’Européen un morceau de biscuit qui lui est accordé. Ensuite il serre la main de mon domestique et va immédiatement se baigner dans le ruisseau voisin. Il est bon d’ajouter que quelques instants avant de confier son panier au sauvage, Joseph lui avait montré sa montre, le mouvement que celui-ci avait appliqué sur l’oreille du sauvage l’avait épouvanté. Sans doute, notre voleur nouka-hivien avait cru que c’était un esprit ou un dieu dont la puissance était au service du possesseur de cet inoffensif instrument.

Quelques autres escroqueries avaient encore eu lieu au profit des Nouka-Hiviens, et il est à peu près sûr qu’il y aurait des méfaits plus graves, si notre séjour devait se prolonger. Peut-être serons-nous obligés, à la fin, d’avoir recours à des mesures de répression violentes. Mais comme je désire avant tout que notre visite ne devienne point fatale à ces malheureux, j’ai déclaré hautement que chacun devait attentivement veiller sur ses objets, attendu que mon intention est de fermer les yeux sur tous les tours d’escroquerie qui entrent si bien dans les mœurs de ces sauvages, et que je ne veux sévir contre leurs larcins, qu’autant qu’ils seraient accompagnés de violences ou de mauvais traitements.

La Zélée reçoit la visite de plusieurs femmes dans la soirée, mais pas une ne s’est rendue à bord de l’Astrolabe. Ce dernier navire a été mis en interdit par les Nouka-Hiviennes, dont les imprécations sont (26) surtout dirigées contre ma personne et mon peu de galanterie. J’en suis enchanté, car ce soir tout est paisible à bord, et le silence incompatible avec la présence des femmes, nous promet une excellente nuit. Du reste, je prévois que plus d’un de mes compagnons de voyage aura plus tard à se repentir d’avoir cédé si facilement aux charmes de ces belles.

Déjà dans ma promenade, en passant près de notre aiguade, je n’avais pas vu sans quelque dégoût une troupe d’indigènes se baigner dans le bassin où nos matelots puisaient leur eau. Il était peu gracieux, en effet, de penser que nous allions boire l’eau qui, quelques instants auparavant, avait servi à laver les plaies horribles qui rongent le corps de la plupart de ces malheureux. D’un autre côté, tous les jours le matin les nymphes nouka-hiviennes allaient y faire leurs ablutions ordinaires ; mais l’homme qui vit à bord d’un navire, ne doit pas se montrer trop délicat, aussi je rejetai la proposition qui me fut faite d’imposer le tabou sur les eaux de l’aiguade pendant tout le temps que nous y ferions notre eau.

28 Août.

Quelques naturels arrivent en pirogue le long du bord pour nous vendre quelques cocos et de mauvais fruits ; mais ils sont trop exigeants. Pour la moindre chose, ils demandent des fusils et de la poudre, et rejettent tous les autres objets qu’on leur présente ; aussi les marchés sont peu animés, les cochons et les poules sont rares, nos cuisines en souffrent, et je n’ai d’autres ressources que le peu de poisson que nous pouvons prendre, et du pourpier qui fait d’excellentes (27) salades et qui se trouve en abondance sur la colline où Porter avait établi sa citadelle.

À 5 heures du soir, je vais faire un tour à terre, et je me munis d'une ligne de sonde pour prendre les dimensions du grand Ficus dont j’ai déjà parlé. (Pl. LIII) (* Planche 53)

Le grand banian de Taiohae - Louis Le Breton - Août 1838

À 2 mètres de terre je trouve qu’il mesure 77 pieds de circonférence (environ 25 mètres). Le tronc est composé de grosses tiges entrelacées, il conserve presque la même largeur jusqu’à environ 13 mètres de hauteur, puis il se divise, forme à peu près une quinzaine de grosses branches dont plusieurs ont jusqu’à 2 à 3 mètres de contour. Ces dernières s’étendent horizontalement de manière à couvrir de leur ombre un espace circulaire de plus de 100 mètres de diamètre.

Le ruisseau principal de la vallée, vient couler sous ce végétal majestueux, et c’est avec délices que je viens chaque soir m’asseoir là sur un roc de basalte, et j’y respire un air frais, tandis que mes pieds trempent dans l’eau limpide du torrent.

Près de là s’élève un petit moraï. Auprès du catafalque où est déposé le corps d’un homme mort récemment, sont plantés debout et en ligne, plu sieurs faisceaux de rameaux blancs au bout desquels flottent de longues banderoles blanches.

À cent pas de là environ, une douzaine d’individus montés sur la plate-forme qui supportait une assez belle case, récitaient des espèces de litanies en l’honneur du défunt. Quatre ou cinq vieillards faisant une mine assez piteuse, chantaient par moments en (28) psalmodiant une espèce de récitatif, tandis qu’un naturel vigoureux et de haute taille, frappait avec force sur deux tambourins de 15 à 20 décimètres de diamètre. Enfin un dernier musicien frappait à coups précipités sur un tambourin plus petit qu’il tenait entre ses jambes.

Pendant que je suis à examiner toute cette pantomime sauvage, plusieurs naturels me reconnaissent et viennent auprès de moi insister pour que je me place au milieu d’eux, et ensuite ils me demandent si c’est motaki (bien ou bon), sur ma réponse affirmative, l’un d’eux se met à débiter une longue kyrielle de phrases qu’il paraissait improviser en mon honneur, attendu que les mots manewe (man-of-war, navire de guerre), et akaii (grand chef) (* Hakaìki) s’y retrouvaient souvent. Tous ces personnages n’ont du reste rien de remarquable dans leur costume, si ce n’est une espèce de bonnet ou de casque qui leur couvre la tête. Cette coiffure assez pittoresque est faite avec de longues, feuilles de cocotier.

Des offrandes de fruits et de pâtes préparées, couvertes de feuilles, étaient disposées sur la plate-forme et semblaient destinées au repas qui devait suivre les cérémonies.

Une foule d’habitants était accourue au bruit des tambourins, mais à l’exception d’un très-petit nombre qui semblait un peu recueillis, tous les autres paraissaient apporter la plus grande indifférence pour tout ce qui se passait autour d’eux. Us parlaient, riaient, et jouaient comme à leur ordinaire. Aussi, suis-je porté (29) à croire que cette cérémonie n’est qu’une espèce de jeu ou de fête semblable à celles que les anciens Grecs et Romains aimaient à célébrer en l’honneur de leurs morts.

Quoi qu’il en soit, je n’assistai pas jusqu’à la fin à cette pompe sauvage ; comme la nuit approchait, je jugeai à propos de regagner le bord. En arrivant près de la maison de Patini, un vieillard qui, à ma recommandation, avait été bien accueilli et bien reçu à bord des corvettes, vint à ma rencontre. Il me fit ses remerciements et me renouvela ses offres de services. Cet homme est un des parents de Patini, l’Espagnol établi avec la famille de cette reine, m’expliqua que ce vieillard était l’aïeul paternel de Mouana (* Temoana), tandis que Keaki-Noui (*Kiatonui) était son aïeul maternel. Patini est la tante de Mouana, Nia-Hidou est son cousin, Vavai-Noui est son oncle, et Pakoko est encore un parent du jeune roi, mais à un degré moins rapproché. (* Si l’on s’en réfère à la généalogie reconnue de nos jours, Temoana serait un arrière-petit-fils de Kiatonui ; une autre version en ferait son petit-fils. Paetini était une petite-fille de Kiatonui dont Temoana épousera deux filles, Apekua et Vaekehu. Pour Niehitu, Radiguet écrit que c’est l’oncle de Temoana dont il narre les funérailles en décembre 1844. Les liens familiaux avec Vavai-nui et Pakoko sont incertains).

Aussi l’on voit que tous ces chefs appartiennent à la même famille, ce qui se reconnaît facilement dans une population aussi faible. Dans ce quartier de la baie, les habitants reconnaissent l’autorité de Patini, et s’intéressent au sort de Mouana ; ils vinrent à chaque instant me supplier de le ramener parmi eux.

Du reste, il est à remarquer qu’hormis Patini et ses parents qui nous font quelques politesses, aucun des autres chefs n’est venu me saluer ni apporter des présents. J’en suis du reste très-content ; car avides comme ils le sont, ils se seraient sans doute attendus en retour à des cadeaux d’un prix beaucoup (30) plus élevé que ceux dont je pouvais disposer.

29 Août.

J’avais expédié hier M. de Montravel avec le canot de la Zélée, vers la baie voisine de Tchitchagoff ou Tai-Hoa (* Vallée de Hakaui, habitée par la tribu des Taioa), pour en faire le croquis et s’y procurer quelques sondes (* Voir carte plus haut). En même temps les deux commis d’administration devaient s’occuper d’y acheter des cochons. Les Européens établis ici m’avaient assuré que l’on pourrait s’en procurer dans cette baie à bien meilleur marché que dans celle des Tai-Piis. Enfin l’un de ces Européens, nommé Moken, devait servir de guide et de truchement (* traducteur).

M. de Montravel est de retour ce matin vers quatre heures. Il a levé le plan de la baie, et il a pu se procurer huit cochons pour de la poudre et des haches. Quelques mousquets de rebut que j’avais fait embarquer pour servir d’objets d’échange ont été constamment refusés par les naturels qui ne les ont point trouvés assez solides. Nos gens ont du reste été reçus amicalement, un seul instant de trouble a éclaté parce qu’un de nos chasseurs avait tiré sur une poule qu’il avait trouvée perchée sur un arbre. La faute, du reste, appartenait entière à Moken qui assurait que ces oiseaux dédaignés par les sauvages, appartenaient de droit à celui qui pouvait les tuer ou les attraper. Le cri tabou, tabou, retentit à l’instant de tous côtés, et le chef lui- même paraissait en proie à une vive colère, en répétant le mot tabou. Du reste, ce dernier s’apaisa bientôt, et suivant M. Ducorps, il poussa ensuite si loin les devoirs de l’hospitalité qu’il vint offrir aux Français ses femmes et ses filles.

(31) La baie Tai-Hoa est formée par une ravine très-profonde, au fond de laquelle coule un beau torrent, la vallée du fond est délicieuse, mais moins étendue que celle de notre mouillage. Du reste, il n’y a rien de bien remarquable, seulement les habitants paraissent bien plus empressés auprès des étrangers qu’ils voient sans doute assez rarement.

Vers le milieu de la journée, je descends à terre avec M. Jacquinot. Nous dirigeons notre promenade vers l’anse de l’est que borde une superbe plage d’un beau sable (* Hakapehi). Le terrain y est assez dégagé et on y rencontre de riches et abondants pâturages. Le long d’un bois d’Hibiscus qui les entoure, nous voyons plusieurs morceaux de bois à brûler, coupés par les naturels pour les vendre aux navires baleiniers.

Nous revenons ensuite vers la demeure de Patini, en suivant des petits chemins bordés de murailles, qui ont dû appartenir à des propriétés qui, bien habitées jadis, sont aujourd’hui entièrement abandonnées.

Patini, avec son obligeance accoutumée, s’empresse de nous faire apporter des cocos pour nous rafraîchir, et ensuite nous allons nous reposer sous le grand figuier (* banian) et y prendre notre bain de pieds habituel.

Les sons peu harmonieux des tambourins, mêlés aux voix des sauvages, appellent encore aujourd’hui les naturels vers l’habitation où se passent les cérémonies funèbres que déjà j’ai vues la veille. MM. les officiers ont appris même qu’aujourd’hui la pompe devait être bien plus solennelle. Au bout d’un moment de repos, guidé par le bruit des musiciens, je me rapproche, et voici ce que je vois. (Pl. LVII) (* Planche 57)

Scène funéraire - Ernest Goupil - Taiohae - Août 1838

On déterre d’abord quatre beaux cochons cuits au four à la mode des sauvages. Ce sont les apprêts du repas obligé qui doit accompagner chaque cérémonie nouka-hivienne. Plusieurs individus de l’assistance montent successivement sur l’estrade pour frapper sur les tam-tams et réciter quelques paroles à haute voix, tandis que cinq ou six vieillards, accroupis sur la plate-forme, paraissent très-occupés à planter leurs doigts dans le popoi (* pōpoi) pour les sucer ensuite. Le popoi est une préparation de fruits à pain légèrement fermentés et réduits à l’état d’une pâte blanche que renferment de grands vases en bois (* kookā).

Chef marquisien - Ernest Goupil - Taiohae - Août 1838